ここ数年,売り上げが急激に伸びて在庫薄になってしまっている知育玩具がありますが,それはcuboro社の積み木おもちゃです。

商品名も同じく「キュボロ(またはクボロ)」と言いますが,その歴史は1985年にまで遡るにもかかわらず,最近爆発的に売れるようになった背景には,将棋で目まぐるしい活躍を見せている藤井聡太さんが幼少期に遊んでいたという事実があります。

今回は,そんなキュボロについて,藤井聡太さんとの関係や本玩具のシリーズ展開について詳しくみていくことにしましょう!

藤井聡太さんとキュボロの関係

藤井聡太さんは愛知県瀬戸市の出身で,2002年7月19日に生を受けました。

21世紀生まれでみれば初のプロ棋士です。

2016年に62歳年上の加藤一二三九段と対局し,デビュー戦を見事勝利で飾って話題になりました。

しかし,そこからが驚きの連続で,2017年6月26日には「公式戦負けなしの29連勝」という大記録を打ち立てることになります。

さらに彼の歩みはその後も留まることを知らず,七段への最速昇進であったり,8割という高い勝率の連続記録,そして最年少でのタイトル挑戦記録を31年ぶりに更新し,そのまま棋聖,2冠となり,2021年に4冠を達成して誰もが認めるトップ棋士へと成長しました。

私自身,将棋はちょっと指したことがある程度ですが,それでも彼の将棋は観ていて楽しくなります。

華があるというのでしょうか。

ほぼ毎回,対局の中にドラマ的な展開が待ち受けていますし,期待せずにはいられない魅力が藤井聡太さんの将棋にあるのは素人目にも確かです。

加えて,普段の佇まいは大変落ち着いていて,相手のことをよく考えて発言しているところに思いやりの気持ちを見て取ることもできます。

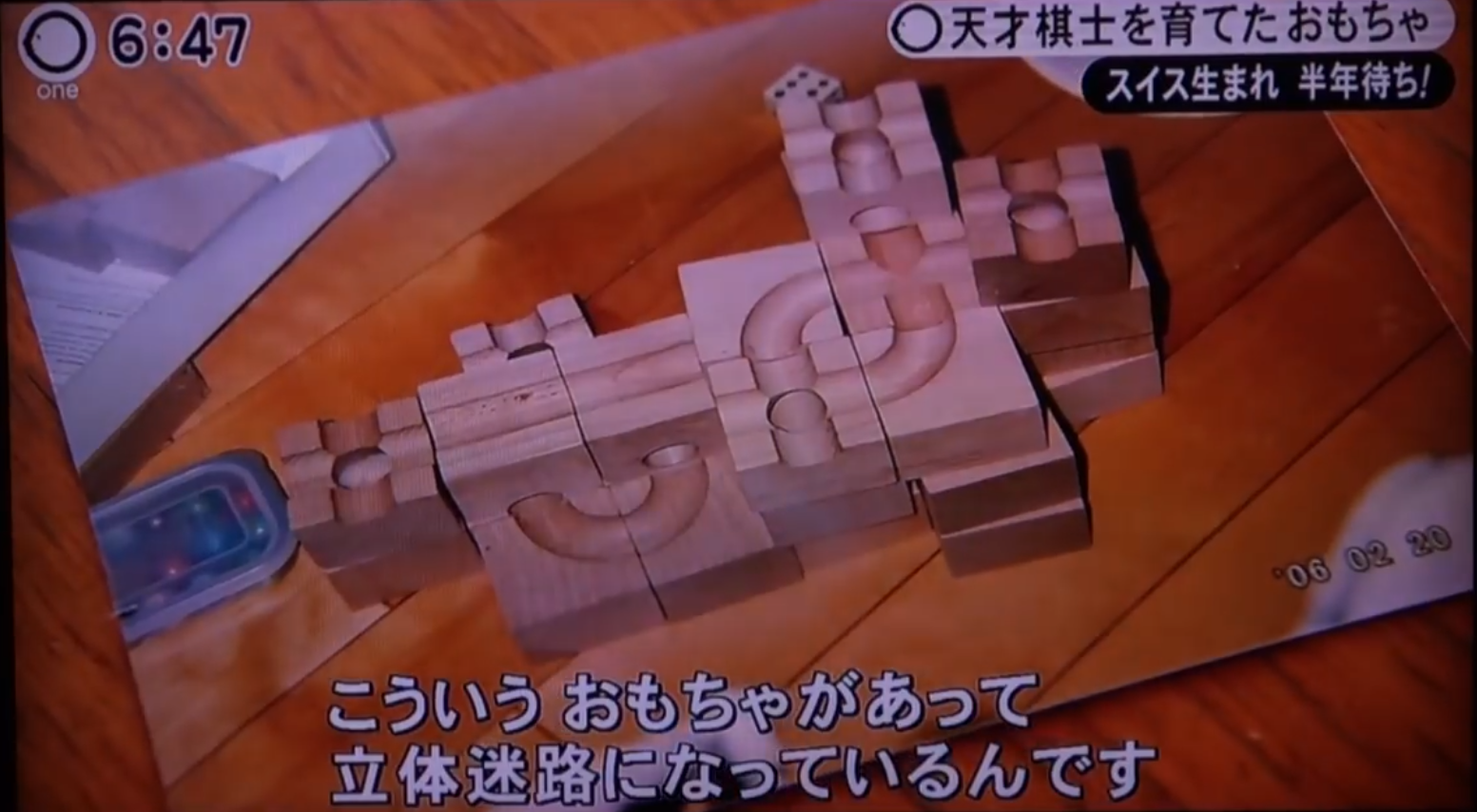

そんな藤井聡太さんですから,デビュー当時から世の中の熱視線を集めたことは当然であり,彼の強さのルーツに迫る番組などがいくつも放送されたわけですが,NHKのクローズアップ現代などで冒頭のキュボロが取り上げるようになったのもその頃でした。

番組の中で1枚の写真が紹介されたのですが,これは彼が実際に作ったキュボロの塔です↓

写真右下にある撮影日が2006年の2月になっていますから,この時の藤井聡太さんはわずか3歳と7ヶ月ということになります。

キュボロの取扱説明書によると「立派な塔を作れるようになるのは6歳になってから」と書かれているわけで,人知れず,キュボロ社の歴史においても彼は最年少記録を打ち立てていたのかもしれません。

これほどの大作を日常的に作って見せられた母親の裕子さんは,

「この子は賢いかもって,親バカながら思ってしまいました」

といった具合にかなり謙遜気味の様子でしたが,このようなきっかけを子どもに与えて立派に育てあげてきたわけですから,お母さまは大したお方だと思います。

なお,今回紹介するキュボロですが,Amazonでも2008年の9月から取り扱われており,別段,真新しいおもちゃではありません。

ですが,幼少期に藤井聡太さんがキュボロに熱中していたという事実は,「この不思議な知育玩具が,子どもの発想力を育てるのに一役買っているのではないか」と,現代に生きる私たちに希望の光を灯してくれました。

このように感じたのが私だけではなかった証拠に,特番が組まれるようになった2016年の12月から,日本でのキュボロ人気が爆上がりし,テレビで藤井聡太さんの特集が組まれると決まってキュボロが売れるという状況は2022年以降も継続中です。

藤井聡太が勝つと何かが売れる。

このような現象を,一般に「藤井フィーバー(藤井現象)」などと呼んでいますが,その旋風は日本からはるか遠くに本社を構えるキュボロ社にも大きな変化をもたらしました。

これまでに類を見ない急激な需要増に備えて,2018年からはスターターセットを筆頭に,新しい機械を導入して増産に取り組むようになったからです。

そのような企業努力が実を結んだおかげで,当時に比べると,今の方がずっとキュボロを手に入れられやすくなっています。

なお,藤井家に導入されたものは,数あるシリーズのうち「スタンダード」と呼ばれるもので,最終的にはそれを数セット用意して,組み合わせて使わせるようになったと聞きますから,さすがのお母さんもやることが普通ではありませんね(笑)

次章からは,キュボロについてのより詳しいまとめと,実際に売られている全シリーズについて簡単に紹介していくことにします。

購入できる店舗のおすすめや実際のレビュー記事も案内しているので,キュボロに興味がある方に,いわゆるガイド的なものとしてお読みいただけたら幸いです。

キュボロの魅力

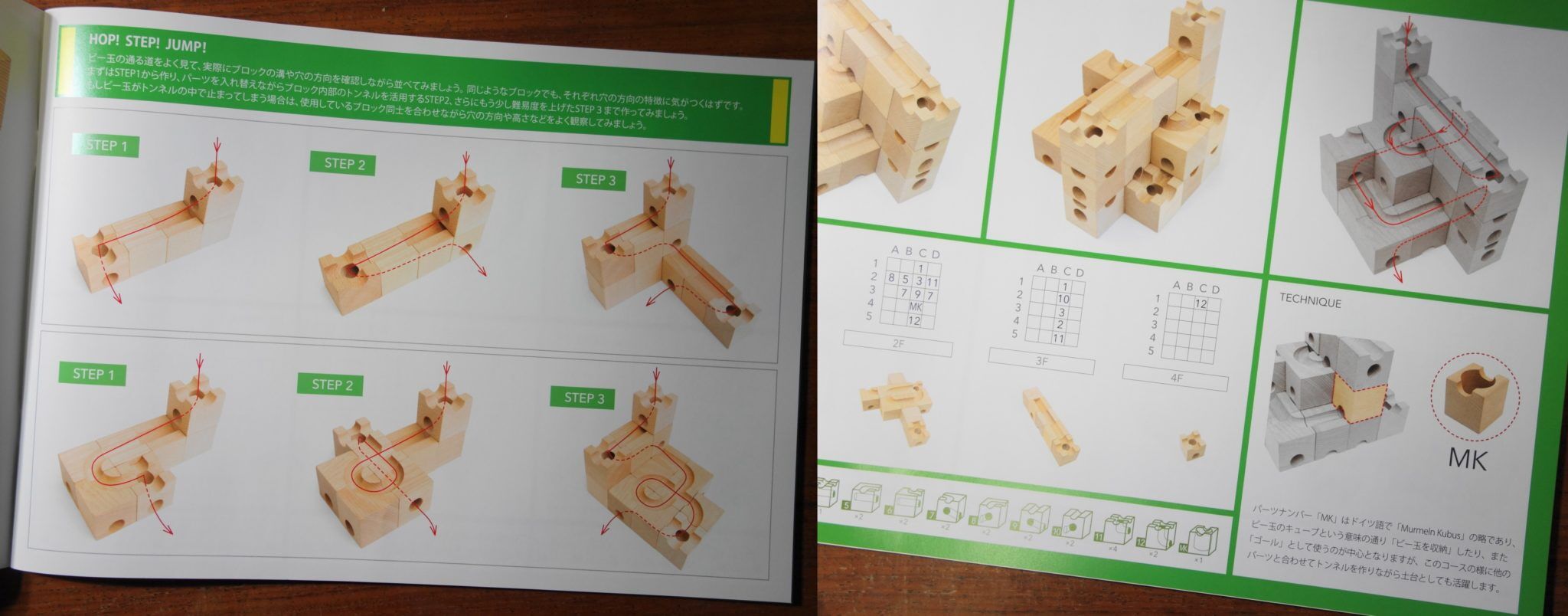

キュボロは立体的な迷路などと説明されますが,具体的には一体どのようにして遊ぶのでしょうか。

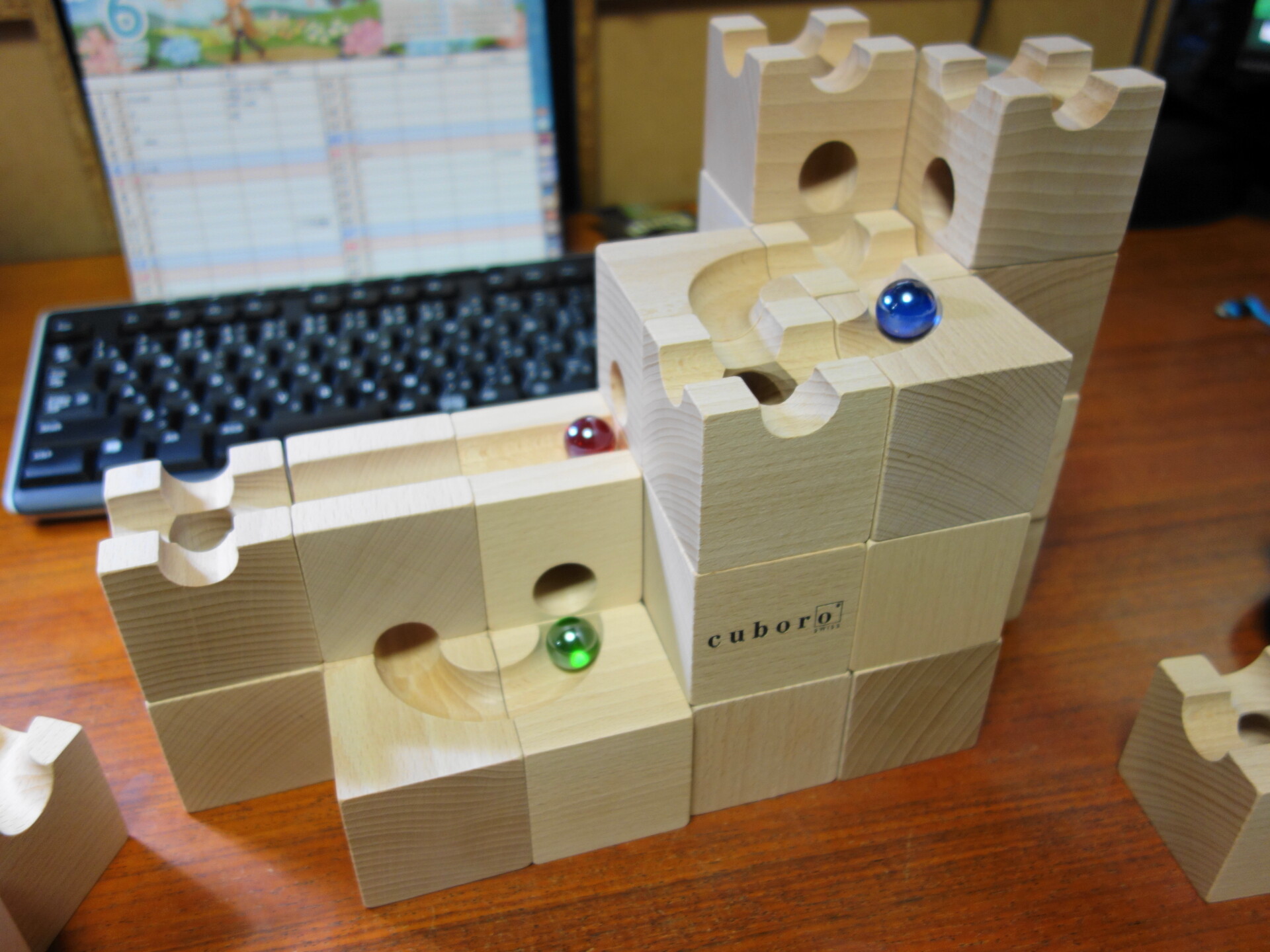

先ほど写真を紹介した,藤井聡太さんが3歳のときの作品を再現したのが上の写真になりますが,このときのルールは実にシンプルで,

「コースを作ってビー玉を転がす」

ただそれだけです。

もう少し詳しく言えば,「溝や穴の開いたブロックを自由に積み重ねてはビー玉の通る道を作り,できた塔にビー玉を転がして,スタートからゴールまで玉が止まらないで進めば完成」となります。

例えば,上の再現例も,写真をお手本にして作っただけなので簡単かと思いきや,ブロックの内部を走るビー玉の通り道を考えて,どこから出てくるのかを考えなければなりませんでした。

真似するならまだしも,これを1から作る場合は,完成形をイメージして,それに至るまでの構想を練り,試行錯誤を重ねながら作っていくわけで,子どもが創造力を育むにはもってこいの知育玩具だと考えることができます。

コースを作るだけであれば「プラレール」などのおもちゃでも代用ができるでしょう。

あれは,「線路を上手くつなぎ合わせて,その上を電車が止まらずに走れば完成」となるわけですから,ルール的には似ています。

ですが,このキュボロではさらに立体感覚を備えていないと,まず完成させることはできません。

2Dと3Dの間には大きな隔たりがあります。

電車で例えるならば,トンネルの中の道を設計するようなもので,数学で例えれば,平面図形と空間図形くらいの差です。

それまでxy軸だけで済んでいたものにz軸が加わったときの難しさは,文系の方だと想像するに容易いでしょう。

実際,キュボロでは,穴の開いている位置がブロックごとに異なっています。

そのため,内部の見えない道に加え,手持ちの残りブロックについても気を配らなければならず,ビー玉が転がる先,それこそ将棋で言う一手先,数手先までを読んでいかなければなりません。

将棋では最後に一つの遊び駒も残さず,ぴったり積ませることでお見事と見なされるわけですが,キュボロのブロック(キューブ)をできるだけ残さず使い切って完成させるという点もこれに通じるもののように感じています。

このときに生じる構想力,そして完成した時の達成感は,キュボロにしか出せない魅力と言えるでしょう。

先に紹介した藤井聡太さんの作品例だと,玉はこのように動きます↓

藤井聡太さんが3歳のときのキュボロの作品がこれです。深い。。 pic.twitter.com/Sog2kXoL7G

— さんくす (@thanks_redo) June 5, 2020

ちなみに,こうしたおもちゃはドイツでよく見られ,「クーゲルバーン」という名称で通っているそうです(キュボロはスイス製です)。

次章では,キュボロのシリーズ展開についてまとめていきましょう!

キュボロのシリーズ展開について

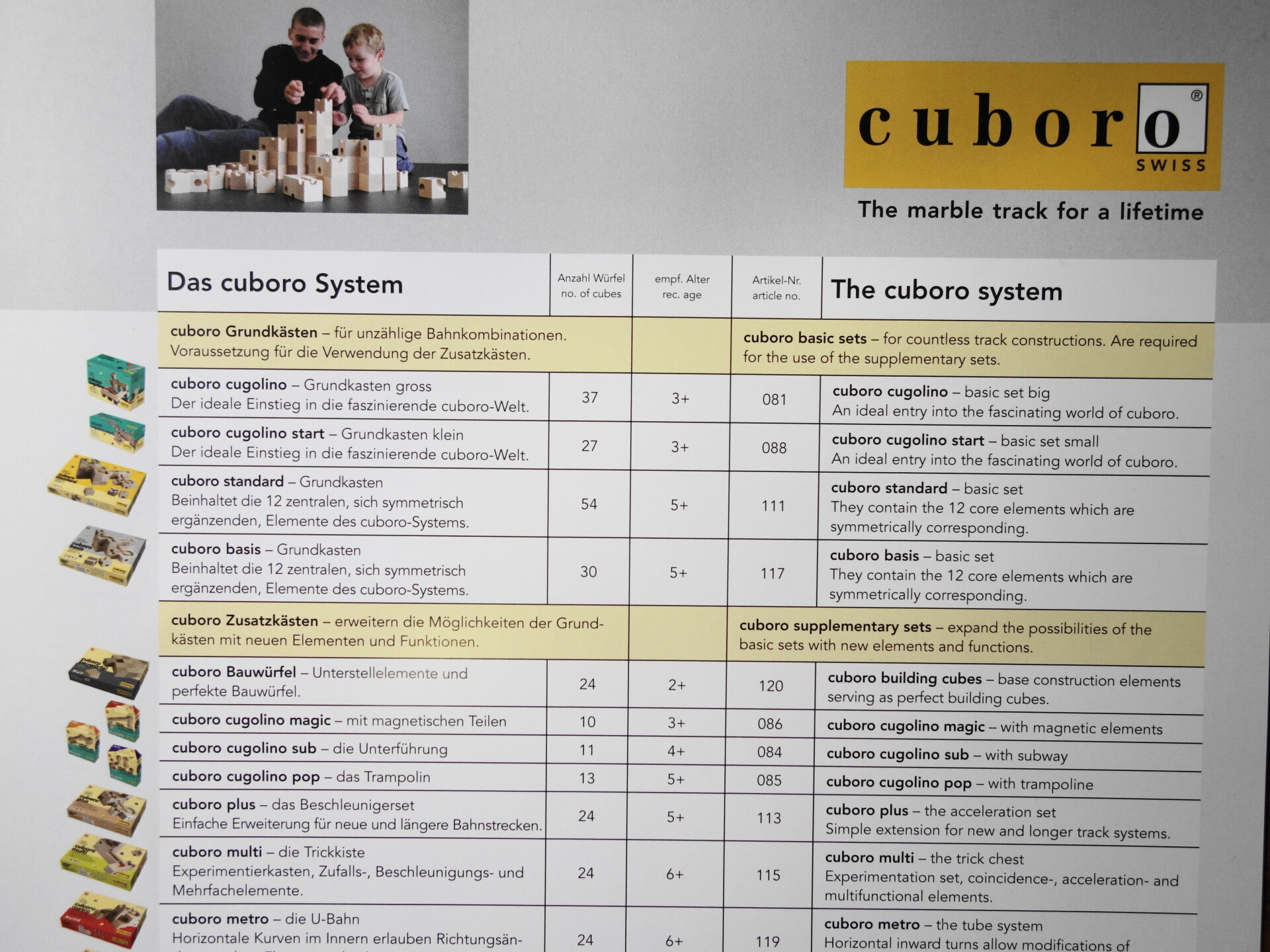

これまで「キュボロ」と一口に語ってきましたが,実際は大きく3つのシリーズが展開されています↓

- スターターセット

- エキストラセット

- その他

このうち,王道を行くのが1のセットで,先に紹介した「スタンダード」という名を冠する基本セットが含まれます。

2に挙げたエキストラセットは,スターターセットをより魅力的なコースに変えるための補充用のパーツで,これだけで遊ぶことができないとまでは言いませんが,あくまでサブ的な立ち位置です。

それ以外に,キュボロのパーツを取り入れた三次元の頭脳ゲームやバインダーが出ています。

管理人より

2020年~2021年にかけてキュボロ社の世代交代が進んだ結果,ラインナップに変化が生じ,かつてのクゴリーノは「キュボロジュニア」となり,スタンダードとベーシスは,それぞれ「スタンダード50」と「スタンダード32」に変わりました。ブロックの種類や数に多少の違いがあるものの,大きな違いはありません。

以下で,もう少し説明を加えていきましょう!

スタンダード50

キュボロの基本セットには「スタンダード」と「ジュニア」の2種類が存在しますが,これらで始めて,まだブロックが足りないと感じた際に初めて,後述するエキストラセットに手を出すのが正解です。

前者のスタンダードは,含まれるブロックの数によって,16・32・50の3種類にさらに分けることができます。

基本的にはスタンダード50を購入するのがおすすめで,キュボロの醍醐味が存分に味わえます。

私もこちらのセットの前モデルを所持しているのですが,詳しいレビューは以下の記事を参照してください↓

-

-

キュボロスタンダードのレビュー!パーツ構成や遊び方を解説

今回は「キュボロスタンダード(現スタンダード50)」についてレビューしていきたいと思います。 キュボロにはかなり多くのシリーズが展開されていますが,遊ぶのに必須とされる「スターターセット」に属していな ...

続きを見る

スタンダード32

スタンダードから複数のセットを購入するか,エキストラセットをいずれ購入する予定があるような方には「スタンダード32」もおすすめです。

ブロックの数は18個ほど減ってしまいますが,パーツの種類としてはスタンダード50と同様の13種類になります。

実際,スタンダード32のパーツ構成についてみてみると,塔の高さを高くするためだけのプレーンなブロック(穴や溝がないもの)が少なくなっている以外は,スタンダード50とほぼ同じ構成です。

なお,スタンダードにはさらにパーツ数を厳選した「16」や,1つ1つのブロックのサイズを2倍にした「XL」もあります。

ジュニア

対象年齢が3歳と書かれたジュニアですが,パーツ数は22種類もあり,全部で40個のパーツ(あえてブロックとは言いません)が入っています。

ブロックの大きさはキュボロと同じ5cmなので互換性がありますが,積み木の要素があったり,厚みが2.5cmのパーツもあるので,キュボロとはまた別のアイディアでもって遊んでみてください。

長いトンネルに加え,三角形やや丸みを帯びた形をしたパーツなど,スタンダードには含まれないものが多く,厳密に計算して塔を作らずとも,ゆるめの組み合わせでもビー玉の動きを楽しむことが可能です。

なお,2020年7月の製造分からはそれまでのカラフルなパーツが廃止となり,スタンダード同様,白木の色合いのものに変更されています。

エキストラセット

キュボロのエキストラセットは複数種類が確認でき,入っているパーツが以下のように異なります↓

補充セットのラインナップ

スピード:加速ができるパーツ(11種16個)

トンネル:内部を転がるトンネルのパーツ(11種16個)

サブ:裏面に溝が彫られ立体交差が可能(9種12個)

キック:振り子の力で玉が坂道を駆け上る仕組みあり(7種8個)

トリック:方向や道を変化させるパーツ(13種16個)

マグネット:磁石付きのレールと橋の作れるブロック(9種12個)

ジャンプ:ゴムでできたトランポリンの仕掛け(8種12個)

プロ:より複雑なコースを可能にするパーツ(13種16個)

デュオ:玉を2つ一緒に走らせられるパーツ(12種16個)

キューブ:プレーンなブロックのみ(1種16個)

ブロックの種類として,5cmのもの以外に2.5cmのものが入っていることにも注意してください。

それぞれに,ビー玉が3~5個付属します。

こうしてみてみると,補充用と呼ぶにふさわしく,使用する場面を選ぶ個性的なパーツばかりです。

その他

キュボロを使った対戦ゲームとして「トリッキーウェイ」というものがあり,できるだけ長いコースを作っては,ビー玉が通過したパーツの数で相手との得点を競います(プレイ人数は2~4人)。

5~6歳が大人相手に対戦する場合などで,ブロックの上部だけを使って遊ぶこともあるようですが,やはり,内部のトンネルもくぐらせて対戦したいものです。

変わった使い方としては,これをキュボロの入門セットとして使う方もいます。

余談ですが,旧版に対応した「パターンバインダー」というものが3冊出ていて,内容は以下の通りです(あえて,商品名は旧版のままで表記しています)↓

- 2001年刊行。前半の7つは小さな塔の写真と図(スタンダードまたはベーシスを使用),後半は13種の大きい塔の作り方を詳説(補充用セットと基本セットを組み合わせたものも見られる)。初級者から上級者まで広く学べる1冊

- 2008年刊行。キュボロの競技会で何度も優勝しているClausu Gittner氏の名作12点を収録。作成図は38cm×63cmの大きさで,全て「スタンダード」のセットで作れる

- 2010年に刊行。こちらは珍しいキュボロの問題集。スタンダードかベーシスを使用。テーマに沿って様々な条件をクリアしながら玉の塔を作る。全24問で初級・中級・上級の3レベルが存在し,解答の他にヒントあり

アイディアを広げるために有用ですが,紹介されている作品によっては,現行のスタンダード50では作れないものがあるかもしれません(多くは作れるように思いますが)。

いずれにせよ,バインダーについて詳しくは,以下のレビュー記事を参考にしてください↓

-

-

キュボロの問題集?各種パターンバインダーの違いとおすすめ!

今回は,キュボロの問題集・参考書的なものにあたる「パターンバインダー」についてレビューしてみたいと思います。 どんな使い方ができて,どういった方に必要となるのか,また各種パターンバインダー間にどのよう ...

続きを見る

キュボロを購入するときの注意点

キュボロをどこで買うかについてですが,本場のスイスに行って購入せずとも,Amazonや楽天,Yahoo!ショッピングといった各種ネットショップで買うことができます。

先述したように,2018年からメーカーでの増産体制が整ったこともあり,予約待ちの場合でも「1年待ち」以上になることはなくなりました(藤井聡太さんの活躍次第では,今後再燃する可能性は否定しきれませんが)。

国内における正規取扱店についてはキュボロ社のHPから確認ができますし,ネットショップで購入する場合も,正規輸入店を証明するシールが貼ってあるものを選ぶことで,偽物を掴まされるリスクを減らすとともに,パーツを紛失したなどのアフターケアにも対応してもらえるのでおすすめです。

なお,日本におけるキュボロの輸入総代理店は「アトリエニキティキ」となっていて,同店は2013年7月以降,国内の小売店とキュボロ公認販売店の契約を執り行っています。

ちなみに,私がキュボロを買ったお店は「AND CHILD」です(最近は50だけ売り切れてしまうことが多くなりました)↓

このネットショップで購入する魅力は,もともと付いてくる日本語の解説書に加え,ビー玉が20個とキュボロのレシピ本(20種類のコースの作り方を解説した冊子)が追加でもらえるところです。

ビー玉はコースを通らないほどの大きなものや,逆に極端に小さなものなども入っているのですが,あえて穴に落としたくない場合や,道を妨害するために使うことができるので,意外と重用しています↓

ちなみにビー玉の素材が変わっただけでも,コースによってはアウトしにくくなったりしますので,種類の違うビー玉で試してみてください。

特典のレシピ本の価値は特に大きく,これがなければ,色々なアイディアについて知ることなしにキュボロライフが終わっていたかもしれません↓

もちろん,先に紹介したキュボロのパターンバインダーでも構わないので,導入時には指南書となるものを用意しておきましょう。

キュボロのお店探しについては,以下の記事に詳しくまとめてあります↓

-

-

キュボロの探し方!在庫ありの店舗を見つける方法と注意点

将棋の藤井聡太さんの快進撃に影響されて注目を集めたキュボロですが,以前の記事でもお伝えしたように,10年以上前からネットショップでも取り扱いがある,王道を行く知育玩具です↓ そして,キュボロの買い方に ...

続きを見る

成功している親に学ぶ知育教育

最後に「子どもの知育教育」について考えてみたいと思いますが,藤井聡太さんの他,フィギュアスケートで有名な本田姉妹の著書でも書かれていたように,子育てに成功している家庭では,親のしっかりとした教育論が存在することが多いです。

もちろん,その考えが正しいのか間違っているかについては,人生を全うする最後の瞬間までわからないわけですが,藤井聡太さんのお母様のように,自分の子どもが幼いうちに色々な機会を与えてやるのは正しいことのように感じています。

大人になって振り返ってみるとわかりますが,一生かけて追求するような夢や趣味には,小中学生のときに,遅くとも高校生までには出会っているものです。

キュボロのような知育玩具は,子どもに考えることの楽しさを気づかせてくれるでしょう。

私は普段,塾で子どもたちに勉強を教えているのですが,名門中学校に通う子やロボット大会で優勝するような生徒たちに「幼少期はどんなおもちゃで遊んでた?」と何気なく質問してみました。

すると,ほとんどの子どもが「LEGOにはまって遊んでいたよ」と教えてくれたのです。

本当に知育玩具で遊んでいたではありませんか!

彼らの偏差値は70を優に超えていますが,例えば数学を教えている時に,彼らの空間把握能力が,教える側の私よりもずっと優れているなと感じることがあります。

そんな子たちが,どうしてそれほど簡単に空間図形を頭にイメージできるのか常々疑問だったのですが,どうやらその答えはLEGOを始めとした幼少期の知育教育にあるようです。

藤井聡太さんはキュボロを3歳から使い始めたわけですが,塾の子たちはLEGOを5歳から12歳くらいまで使っていました。

彼らは私に当時の使い方まで詳しく教えてくれたのですが,説明書通り組み立てるといった通常の使い方ではなく,自由に組み立てることで創造力を養うことができたというのが私なりの分析結果です。

特に愛用していたのはLEGOの青いバケツだったようですが,今はそれは生産終了となり,後継として「黄色のアイディアボックス」が出ています。

キュボロの代わりになる知育玩具については,以下の記事で考えてみたので宜しければお読みくださし↓

-

-

キュボロの代わりに使えるおもちゃを探そう!

キュボロはそれ1つに多くの教育的価値がありますが,入手困難なところや価格がネックとなり,おいそれと手を出すことができません。 かといって,値段が多少安いからと,キュボロ人気にあやかったフェイク品を買う ...

続きを見る

ここにきて,先のNHKの番組を観たときの話に戻りますが,裕子さんのコメントによると,「息子は考えることが好きだった」ということで,楽しんでやっていたところは,誰でも共通のようです。

これは「ニワトリが先かタマゴが先か」という議論にも発展してしまうので,「キュボロが藤井聡太さんの考える力を育てた」のか,「藤井聡太さんには考える力がもともと備わっていて,キュボロを楽しんで使えたのか」まではわかりません。

ですが,どちらであっても,自分の子の可能性を探るという目的でキュボロのような知育玩具を我が子に与えてみるのは十分あり得る選択肢の1つであるように思うのです。

子育てに勤しむ母親はいつでもずっと忙しく,子どもに与えるおもちゃの種類まで吟味している時間はないのが実状でしょうが,だからこそ,評判の良い知育玩具を選ぶことが大切になってくるのではないでしょうか。

そして,子どもの能力を侮ることなかれ。

藤井聡太さんは言わずもがな,そこらへんにいる小学生でさえ,TVゲームをやらせたら大人の自分たちよりも圧倒的に上手なわけです。

そんな子どもに,キュボロで玉の道を作らせてみてください。

最初は上手くできないかもしれませんが,すぐに空間把握能力がめきめきと発達し,われわれ大人を大いに驚かせては喜ばせてくれる結果になるでしょう。

その際は,是非写真に残しておくことをお忘れなく!

最後になってしまいましたが,藤井聡太さんのおかげで,多くの人が幸せになっているように感じています。

今後も大活躍してください!