パズル盤のテーブルゲームと言えば,この「ウボンゴ」が有名です。

パズルを組み立てるまでの速さを競うゲームではありますが,ルールが簡単かつ問題の難易度を変えることができるので子どもも大人と十分に張り合えます。

周りを見渡すと,テトリスやぷよぷよ好きの大人がハマりやすいように思われますが,色々出ているウボンゴの別バージョンについても触れてみることにしましょう!

ウボンゴとは

ウボンゴでは,パズルボードに描かれた空欄を,テトリス的なブロックを使って埋めて完成させるまでのスピードを競うゲームです。

全てのプレイヤーが共通で12ピースのブロックを持ち,毎回違うボードの問題を解いていきます。

問題数は全部で432問にも及びますので,かなりの脳トレ効果も期待できるのではないでしょうか!

基本的に以下はスタンダード版の説明になりますが,問題を解けた人は宝石(報酬)を手にすることができ,9ラウンドを終了した時点で集めた宝石の価値が最も高い人が勝者となります。

簡単な説明でしたら,日本の輸入元である株式会社ジーピー様が上げている動画が早いです↓↓

もちろん詳細についてはこれから解説していくので,そちらも参照してくださいね。

対象年齢は8歳以上で,一度に4人まで遊ぶと大体25分くらいかかります。

参考までに,ウボンゴ自体を作成したのは,モナコ共和国に住むグルゼゴーツ・レヒトマンという方です。

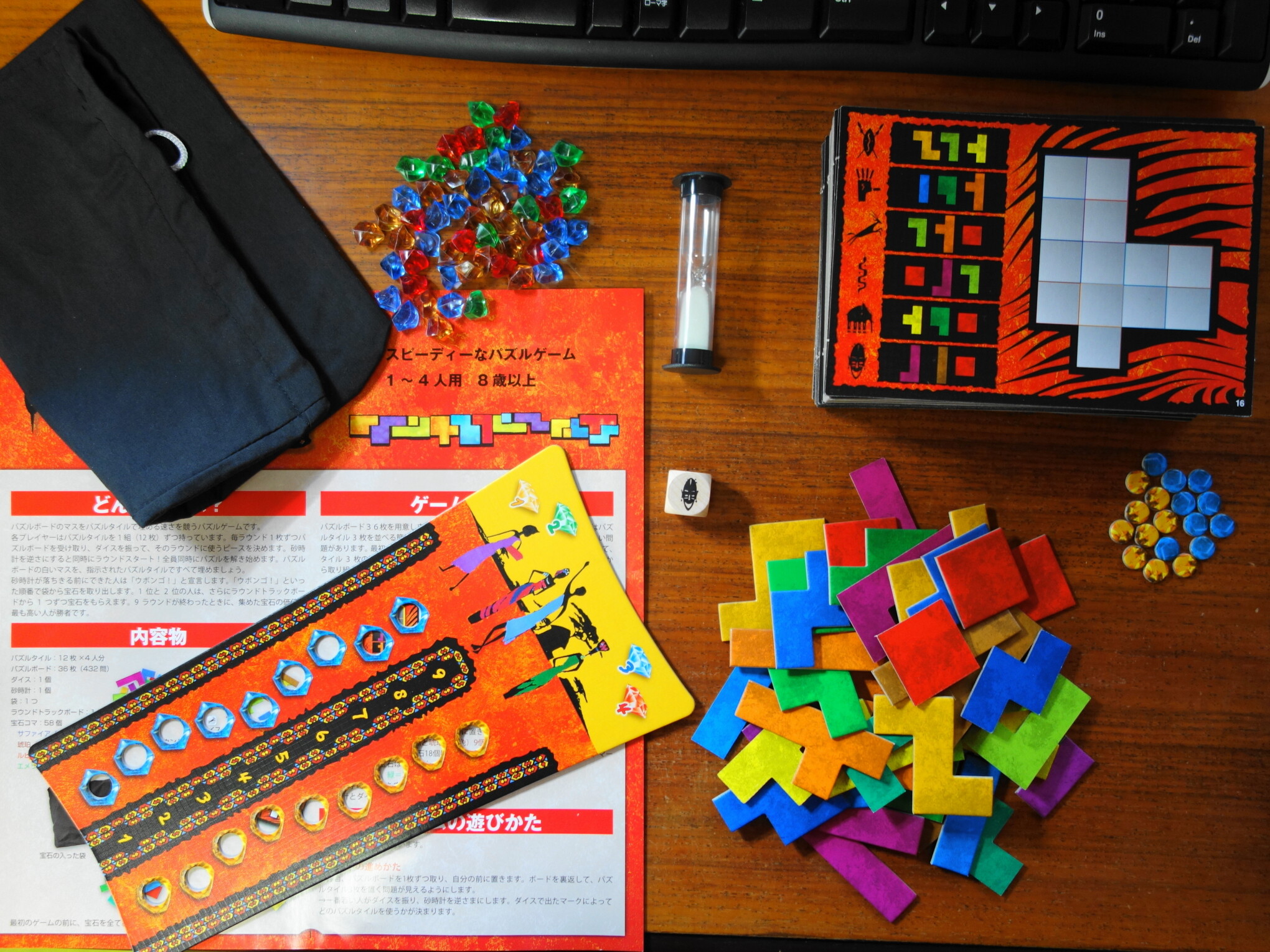

セット内容

ウボンゴのセット内容は以下の通り↓↓

- 取扱説明書

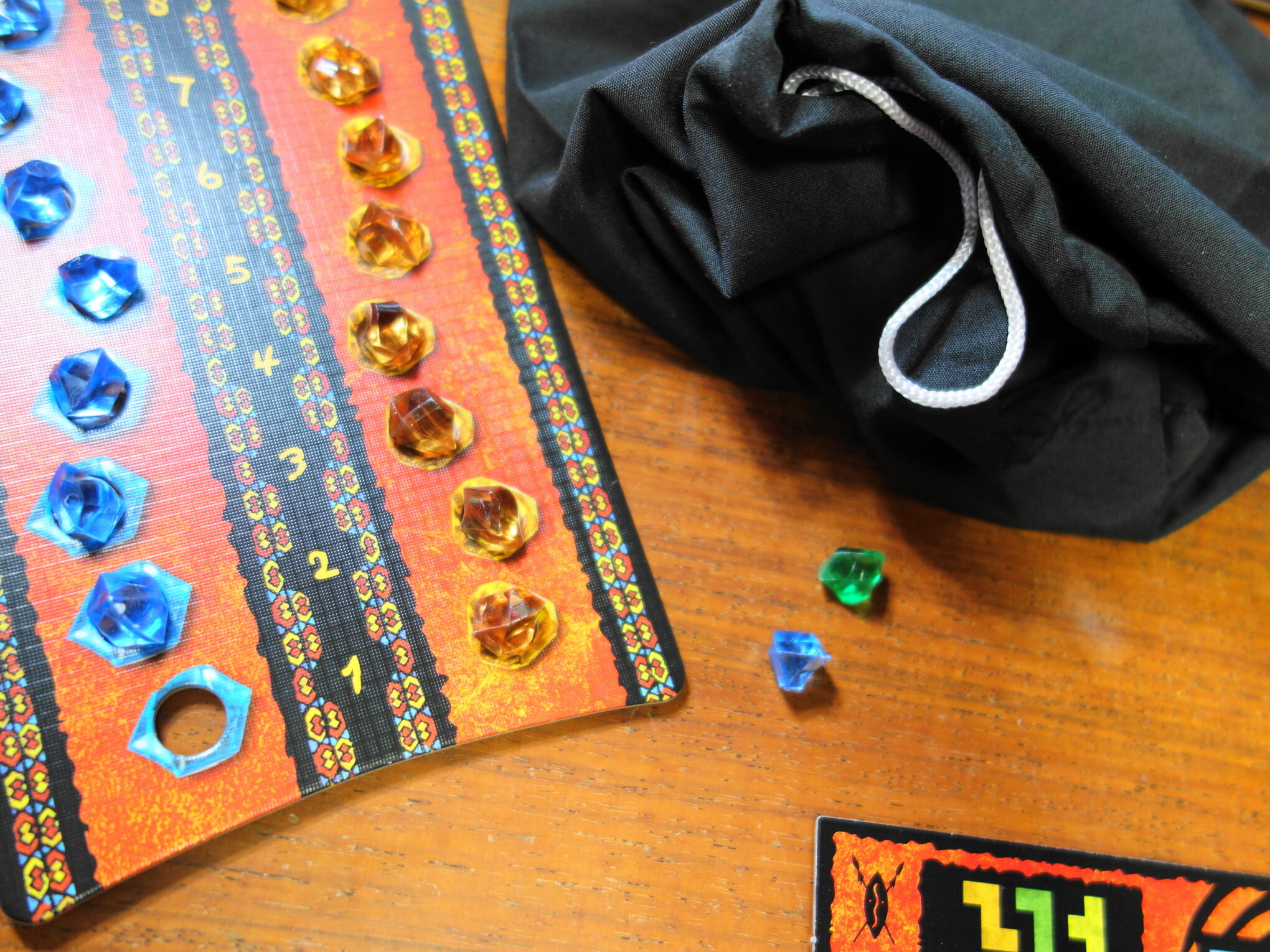

- 宝石58個

- パズルタイル12種×4セット

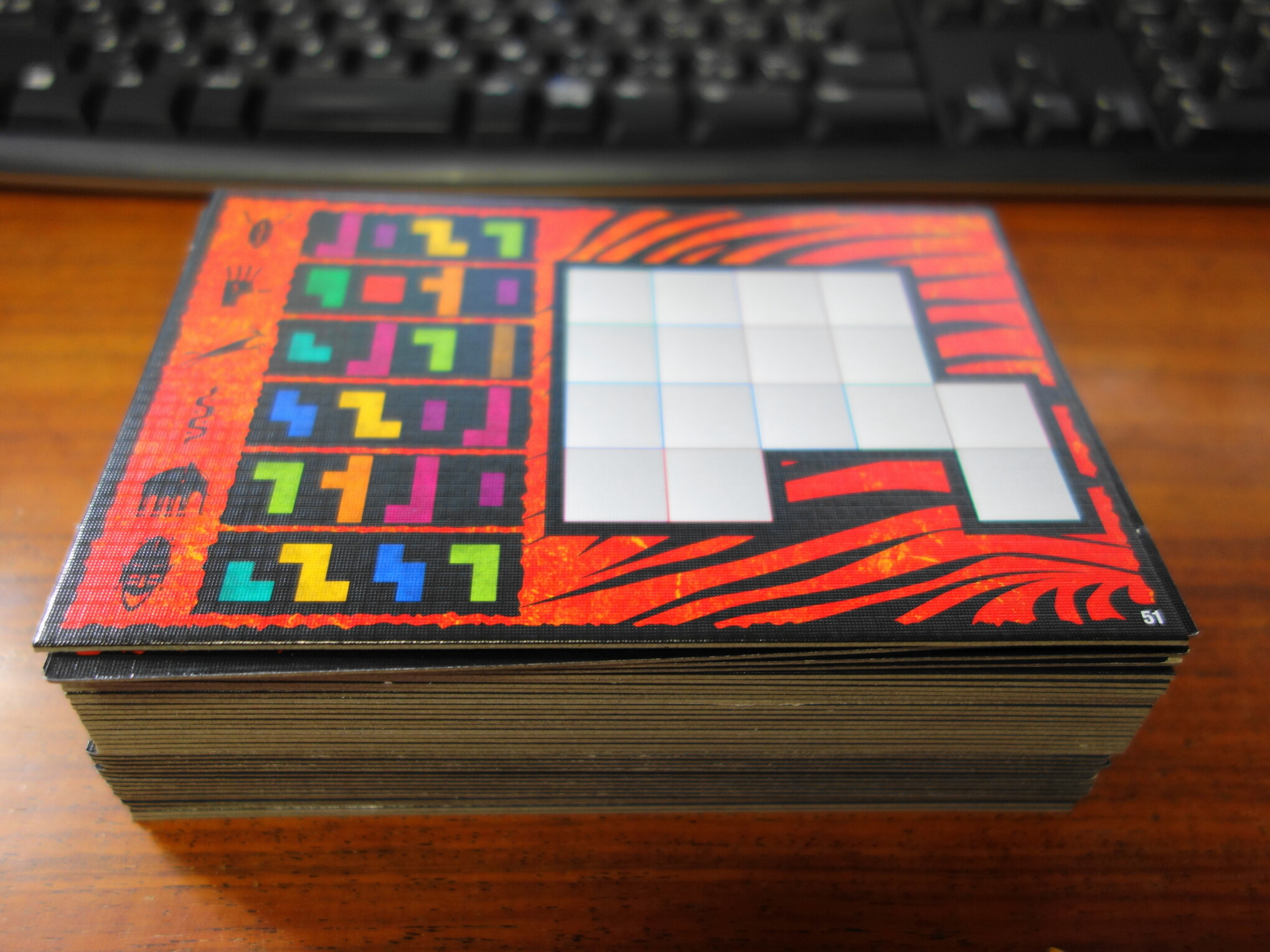

- パズルボード36枚

- 砂時計

- 袋

- ラウンドトラックボード

パズルボードはほどよいサイズ感なので,これからボードゲームで遊ぶんだというワクワク感があります。

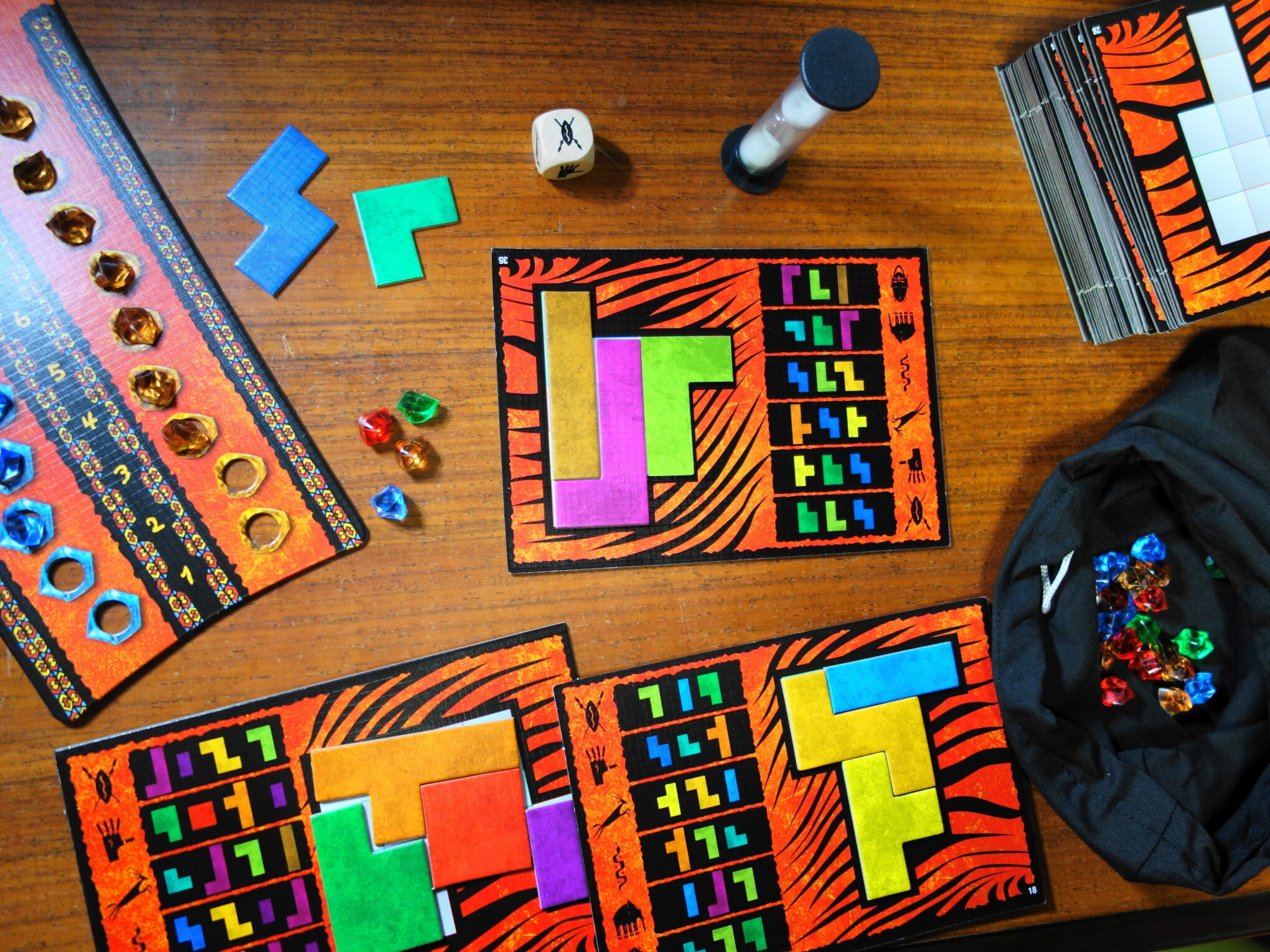

宝石はキラキラしていて,砂時計やサイコロなど,子どもの興味を引きそうな付属品ばかりです。

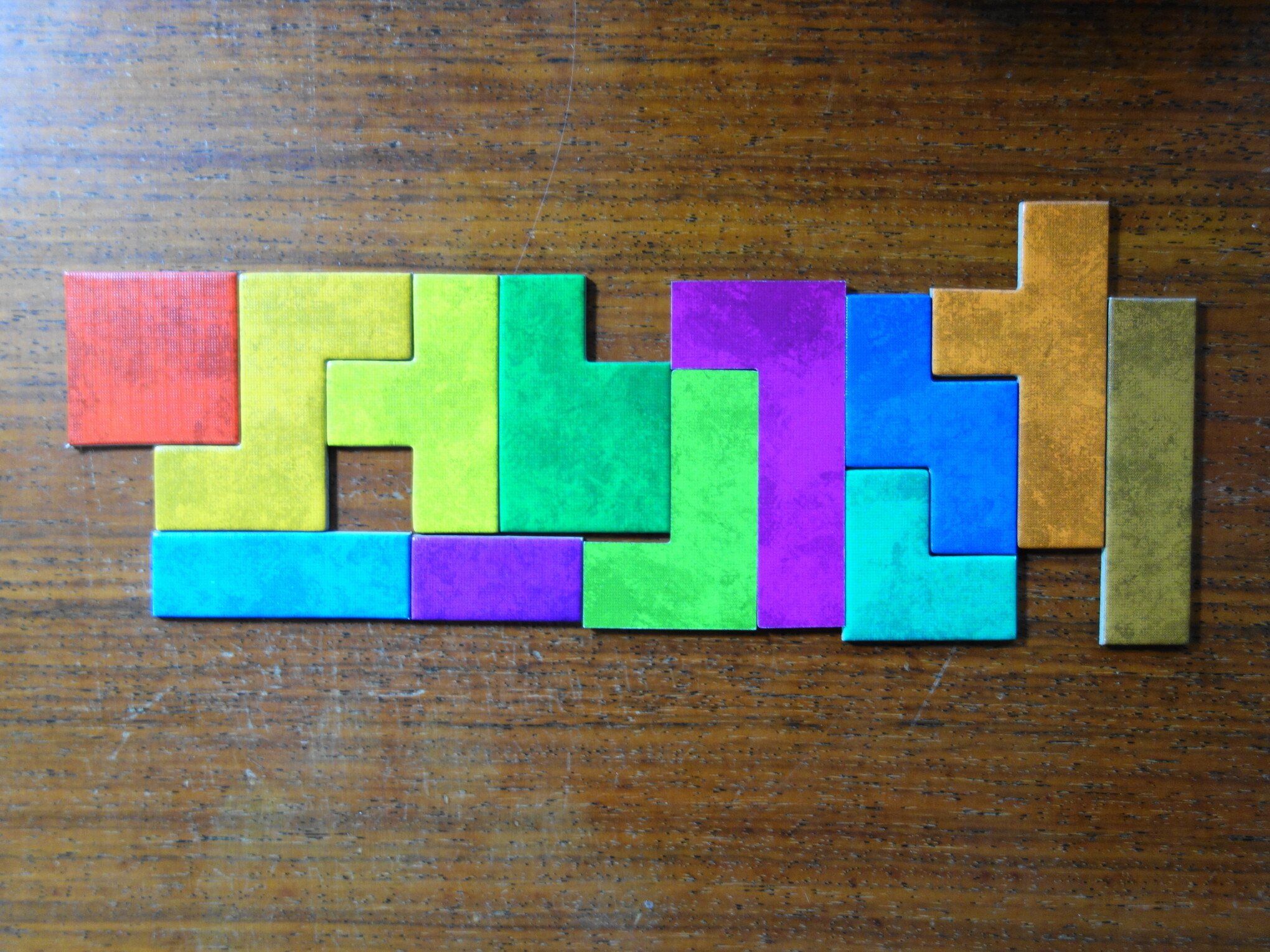

以下はプレイヤー全員に配られるパズルタイルの一式ですが,同じ形はありません↓↓

色も微妙に異なっているんですね。

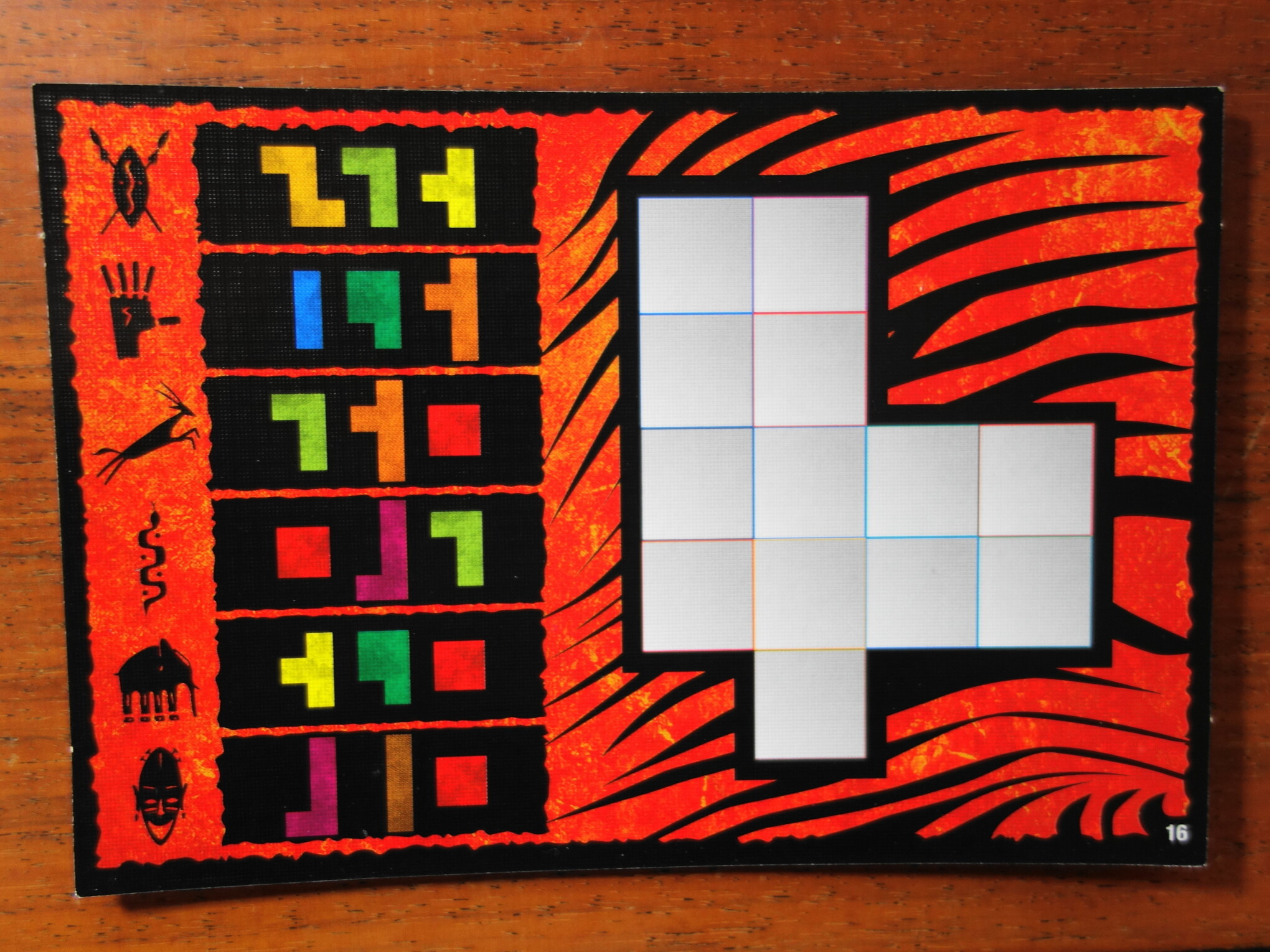

そしてこれが,問題にあたるパズルボードとなります↓↓

上のは簡単とされる3ピースで作る問題ですが,裏返すとより難しい問題に変わります。

どちらを解くかは選べるので,この使い分けで難易度が調整できるわけで,4ピースを使用する問題はなかなかに手ごわいです↓↓

宝石は子どもが好きそうなクリア素材でできています↓↓

たっぷりな数が用意されており,これをみんなで争うわけです。

こちらの色には意味がありますが,それは後述することにして,ひとまず黒い袋の中に全部しまっておきましょう。

それではゲームのスタートです!

ウボンゴの遊び方

まずはテーブル中央にパズルボードを裏返しにして全部置きます↓↓

補足ですが,例えば簡単な問題を使って遊ぼうと思ったら,難しい4ピースの面が上に来るように置くということです。

続けて,パズルタイルを1人1セット(12種類)配布しますが,このときラウンドトラックボードに青と茶色の宝石を同時にセットしましょう↓↓

ボードに1~9までの数字があるように,ラウンド数は全部で9つです。

なお,後述する宝石の点数についても上部に記載があるのですが,写真ではかろうじて青と赤の宝石の点だけが確認できます(わかるでしょうか)。

さあ,ついに問題を解く時になりました!

全員が中央の山からパズルボードを1枚ずつ取り,解くべき面をオモテにしてください。

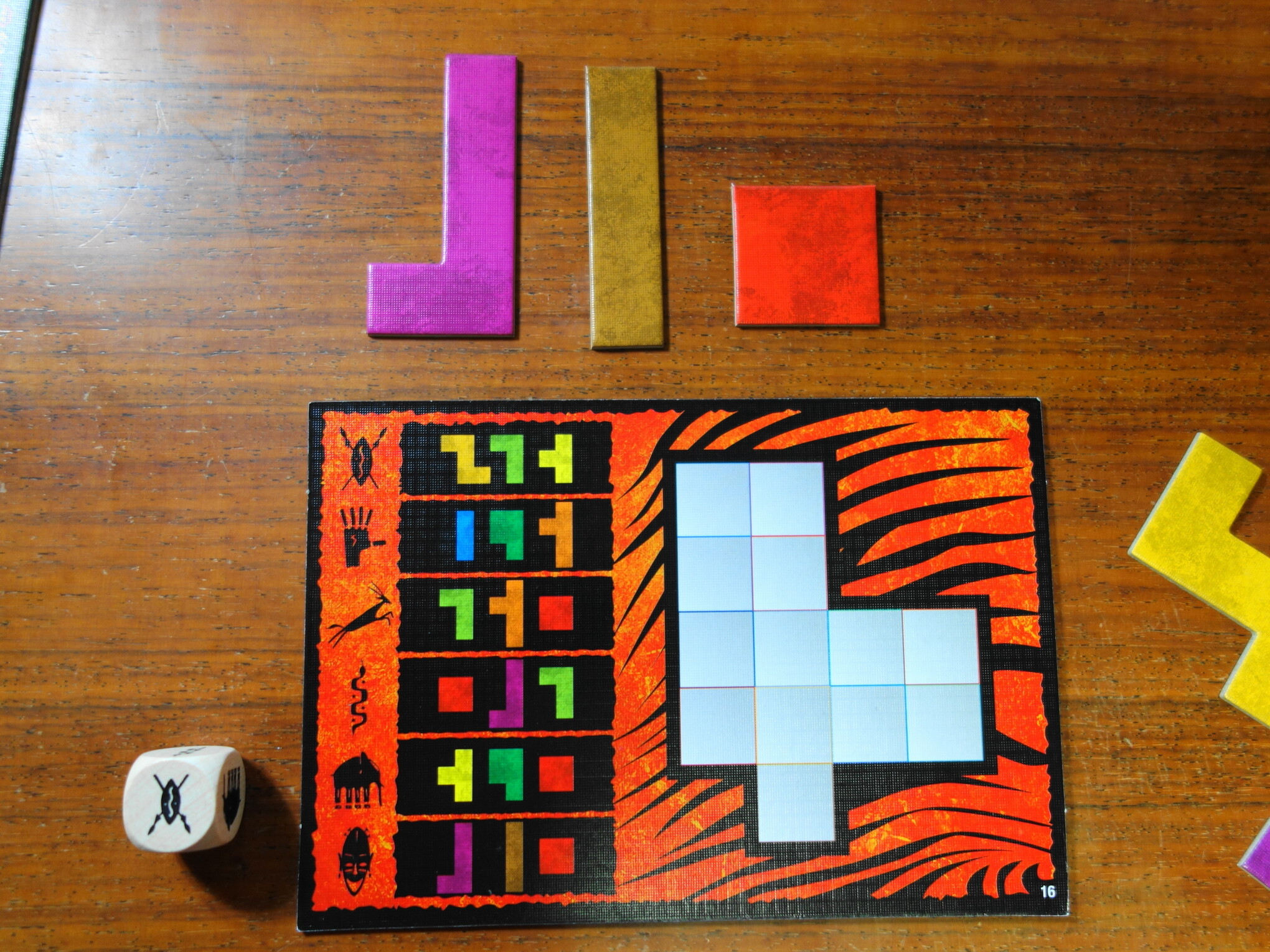

次に一番若い人がサイコロを振って,砂時計も逆さまにします。

今回はお面のマークが出ましたので,ボードにある同じマークの横に描かれている3つのタイル(ここでは紫・茶・赤)を使って,ボードの白い部分を埋めていくのがお題です↓↓

タイルは裏表自由に使って構いません。

ただし,白いマスからはみ出さないよう埋めることには注意してください。

完成形がこちらです↓↓

解けた人はすぐに「ウボンゴ!」と言います。

ただしこれで終わりではなく,残りのプレイヤーは手を止めずに自分のパズルを解き続けましょう。

砂時計の砂がなくなったことに気づいた人は「ストップ!」と言い,その時点をもってそのラウンドは完全に終了となります。

ここでもし誰一人問題を解けていなければもう一度砂時計を裏返し,チャンスラウンドとして再開しても構わないとのことです。

ウボンゴの世界では,問題を解けた人全員が報酬の宝石を手にすることができます。

全員,黒い袋に手を入れて1つ宝石をもらえますが,1位と2位の人はさらにボーナスとして,ラウンドトラックボードに置いてある青と茶の宝石をそれぞれ手に入れられることができるので多少有利です。

残念ながら,制限時間内に解けなかった人は何ももらえません。

もしも解けた人が1人しかいなかった場合は,2位がもらうはずだった茶色の宝石は黒い袋に入れてください。

そして使ったパズルボードは全部回収して,どこか別の場所にまとめておきます(もう使いません)。

最初にサイコロを振った人の左隣の人が同じように振って,2ラウンド目以降を始めましょう!

これを9回繰り返してウボンゴは終了となります。

勝敗の決め方

宝石を袋から引けるということで,ウボンゴでは運要素も絡んできます。

これはどういうことかと言いますと,宝石ごとに価値(点数)が決まっているという意味で,色ごとに以下のように計算してください↓↓

- 赤(ルビー)は4点

- 青(サファイア)が3点

- 緑(エメラルド)は2点

- 茶(琥珀)が1点

この点数に関しては覚える必要はなく,ラウンドボードの上部に宝石と点数の記載があります。

全ラウンドを通して総合点が最も高い人が勝ちとなりますが,もし同点のプレイヤーが複数出てきた場合においては,新たにパズルボードを1枚ずつ持って,時間無制限で早く解いた人の勝ちとなります。

いわゆる延長戦であり,ゴルフで言うところのプレーオフです。

とはいえ,宝石を引くことによる運要素を排除することもでき,その場合,1~4位の順に沿って,赤~茶の宝石を受け取るようにします。

さらには1人で遊ぶこともでき,限られた時間の中で何問解けるかに挑戦したり,まとめて数問を何分で解けるか挑戦することができます。

どうやら「制限時間を設ける」というのはウボンゴの根本的なルールのようですね。

ウボンゴのシリーズについて

ウボンゴにはいくつかのシリーズがあり,上の写真はミニ版の例です。

こちらはパズルの形が四角ではなく三角なので「トライゴ」と呼ばれていますが,サイズが小さくなり,宝石や砂時計などが省略されている分,スマホ2個分くらいの大きさで持ち運びに適しており,値段も安い特徴があります(前章のスタンダードの箱は縦横30cmあります)。

ピースの数が全7種類になった他,どのピースを使うかはカード自体に書いてあり,左下は「3・5・6・7」の4つのピースを使って完成させた例です↓↓

上の写真の右列は6種類のピースを使う上級者向けのもので,一度に2つのパズルを完成させるところもミニ版独特のルールと言えるでしょう。

最初に終えた人が「ウボンゴ!」と言ってから20秒(難しいピースは30秒)数えたら終わりで,解けた人は自分のカードを獲得し,解けなかった人が出た場合はその人のカードを1位の人がもらいます。

ゲームは8ラウンドとし,勝敗は獲得したカードの枚数で決めるというものです。

ちなみにこちらも上級者用と1人用ルールが存在し,前者では1位の人のみがカードを獲得でき,後者では20分以内に多くの問題を解くことに挑戦しましょう。

取り扱い説明書には,どのピースを置くかについてのヒントも載っていました。

このミニ版には,スタンダードと同じ形をしたものと,不規則な形をした「エクストリーム」が他にあり,難易度的に「スタンダード,トライゴ,エクストリーム」の順に難しくなります。

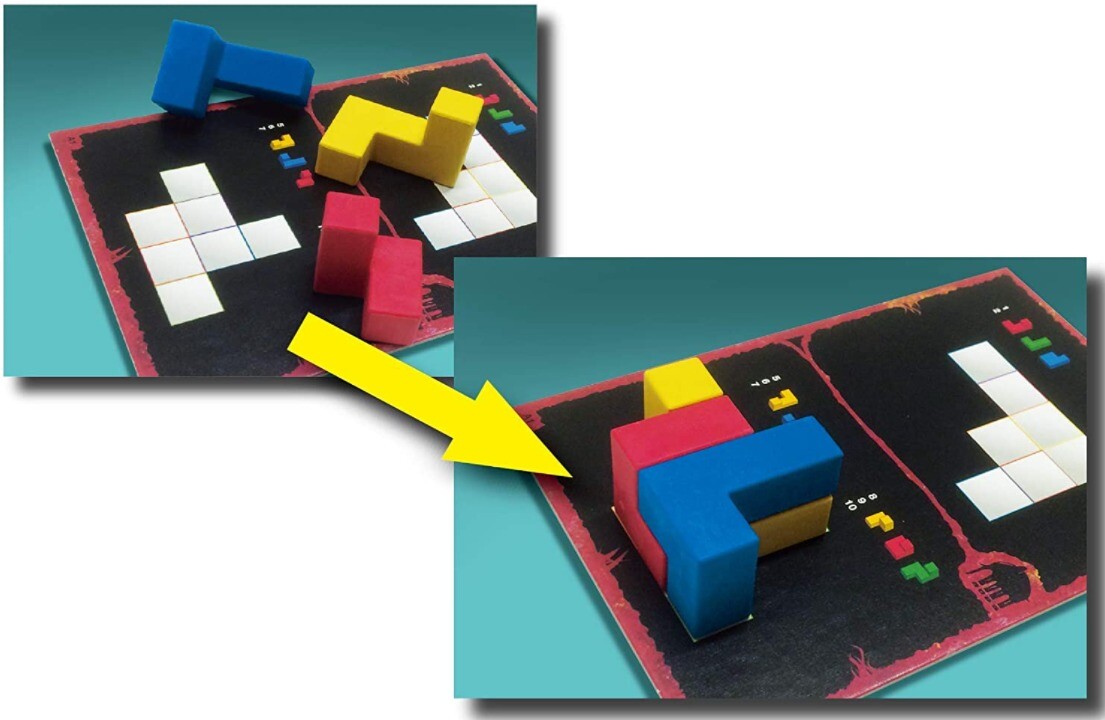

最近になって3D版も追加されましたが,これはブロックで立体を完成させるものです↓↓

まとめ

以上,ウボンゴのレビューと遊び方を中心にまとめてきました。

パズルを制限時間内に完成させるというのは,ほどよい緊張感があり,大人であっても熱中できて楽しいです。

人によっては結構な実力差が表れてしまいますが,それもまた宝石を引くときの運要素でカバーできる場合もあり,難易度を調節することでより実力差がなくなって楽しめます。

問題数は432問もあるので,楽しく頭を鍛えることができるでしょう。

宝石のセットやタイルを配ったりで,始める前に準備はやや必要ですが,こういった小道具はテンションをあげてくれます。

小分け袋もわざわざ付けてくれていているので,1セットごとにまとめておけば開始時も楽々です↓↓

育ち盛りのお子様がいらっしゃる場合は,是非一緒に楽しんで,平面図形に強い頭を作りましょう!

実際に教育現場でも使われています。

なお,何のシリーズを購入するか悩まれている方には,ウボンゴのスタンダードが1番おすすめで,「大きさ的に無理!」という方はミニ版のスタンダードを,そしてスタンダードを持っている方がさらに追加購入する場合,「3D・トライゴ・エクストリーム」のいずれかから選ぶのがおすすめです↓↓

最後までお読みいただきありがとうございました。