手持ちのドールですが,照らすライトにこだわることによって,その魅力を何倍にも広げることができます。

私のおすすめは2台置きで,室内のライトとは別に2つが必要です。

ドールはアイに光が入ることでより魅力的に見えるものですが,日中であればまだしも夜間はどうしても室内の光量が不足しがちで,昼と夜とでドールの見た目に大きな違いがあったり夜の表情がいまいち決まらなかったりすることは多くが経験したことでしょう。

また,現状に不満はない方であっても,ライトを追加することによってこれまで知ることがなかったドールの表情を垣間見ることができるようになるかもしれません。

今回はリングライトとチューブライトについて紹介しますが,これらを追加するとしないとでは大きな差があります。

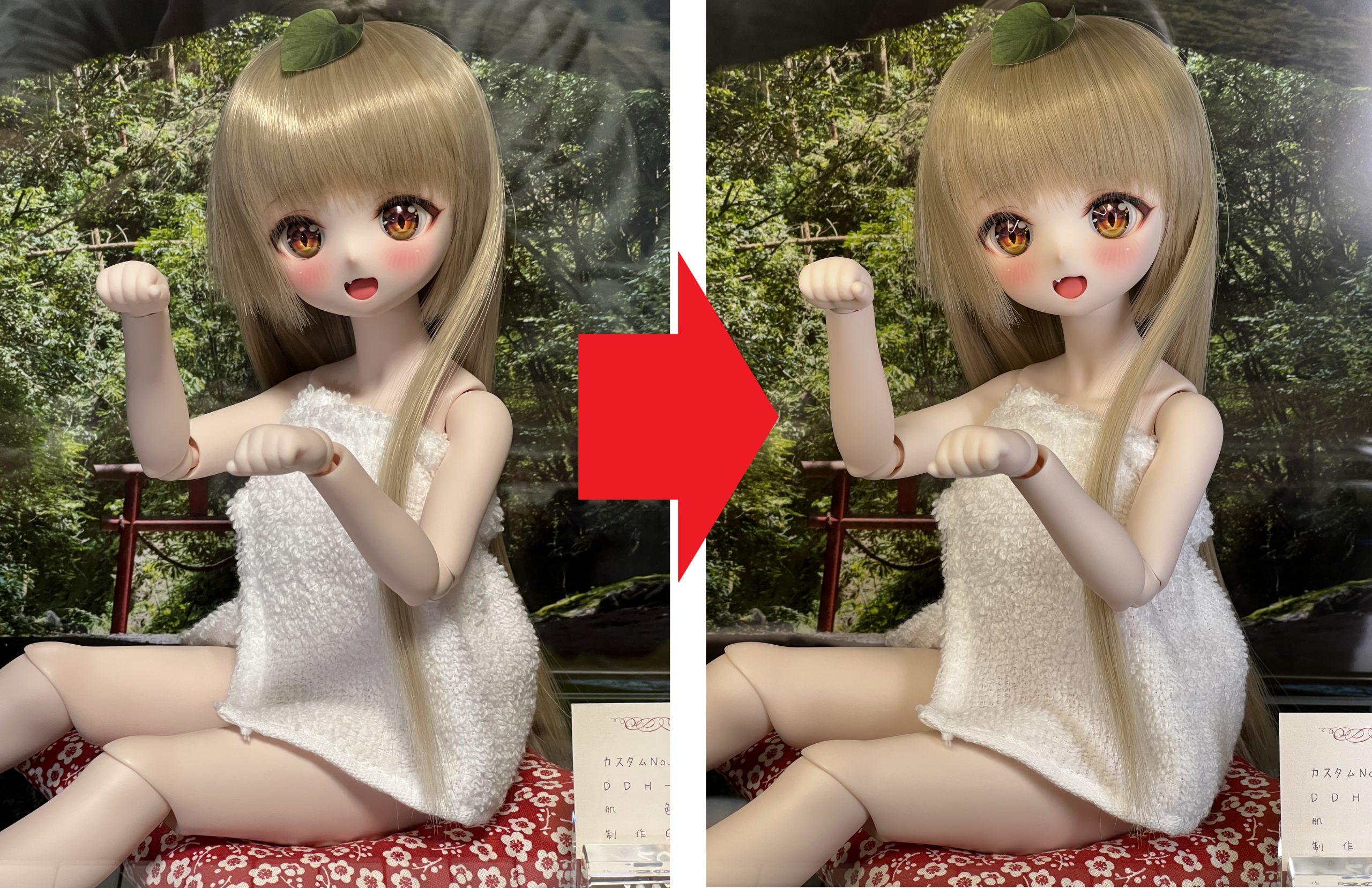

まずはその比較画像に驚くところから始めてください!

ライトがもたらすドールへの効果

上の写真ですが,左は室内光のみで撮ったもの,右はライトで照らしたビフォーアフターの様子となります(当記事における撮影器具はiPhoneのみとなります)。

影のせいで奥まった部分がところどころ暗い状態のビフォーに対して,アフターでは顔を中心に明るく健康的な色合いです。

デコルテ付近も,ライトがあるおかげできれいなラインが出ています。

最近のスマホカメラだと勝手に補正が入るため,実際の状態を見ればもっと差があるように感じられるでしょう。

写真詐欺だと言われるかもしれませんが,ドールの場合,むしろライトを適切に使用したアフターの方が真の姿です。

みなさんにおいても,ドールを購入した際のパッケージに載っていた写真と実際に届いたものを比べて,何か違うと感じたことはないでしょうか。

もしくはSNSで同じドールの写真が挙げられていて,ある子は映りが良いのにこちらの別の子はいまいちに感じたことはありませんか。

特にそれが市販されている完成品の場合,上記ドールたちが身に付けているものは同じはずです。

なので,違うところと言えば撮影したカメラの種類と置かれた環境くらいに限られるわけですが,「ドールへの光の当たり方」というのは後者に当たります。

もちろん,良いカメラを使えばより明るく撮ることができますし,もし画像を編集しているのでしたらそこで明るさを盛っているはずなので,光は前者の一部に含められるかもしれません。

いずれにせよ,ドールのカメラ映りを良くする原因として,ライトは大きな影響を及ぼします。

基本的にドールといのは人間がそのまま小さくなったような姿をしているので,人間のモデルさんを撮影しているときの様子を思い浮かべてもらえれば,それもまた当然だと思えるでしょう。

舞台やライブ会場などで周りを見回してみても,照明さんが演者さん1人1人を適切に照らしています。

顔出ししているYouTubeの人気配信者もライトで自分の顔を照らしているのが常ですし,人と違ってドールをどれだけ明るく照らしてみたところで,シワやシミが目立つことはないわけです。

そもそも,他人に見られるために購入したわけでもないでしょうから,ドールが自分好みの見た目になるようライトを用いることは何らおかしな話ではありません。

おすすめの使い方はライトの2台置き

前章でライトがドールを魅力的にしてくれることがわかっていただけたかと思うので,次に照らし方についてみていくことにしましょう!

よくフィギュアケースで上や下からLEDライトで照らせる仕様のものが売られていますが,立体物で凹凸の部分が多いドールなだけに,前方から照らすことは絶対に不可欠です。

とはいえ,ドールを真ん前から照らしてしまうようだとライトが目線に被ってしまいますし,カメラで写真を撮るときだけであればこれもまだ我慢できるでしょうが,室内でずっと目を向けるとなると,ドールとの間に遮るものが存在してしまうと十中八九邪魔に感じられます。

また,実際の人間をモデルに撮影する場合であっても,真正面から照明を当てることは対象物の見た目を平坦にしてしまい,奥行き感が失われてしまうでしょう。

そのため,実際の撮影現場では「キーライト」と呼ばれるメインのものを1つモデルの斜め前に設置し,「フィルライト」という第2のライトでキーライトで生まれた影を取り除くことをしますが,それ以外にも背景や後頭部を照らしては立体感や雰囲気を作ることもあります↓

とはいえ,これはあくまでプロが撮影する際の話であって,これまでライトを使っていなかったドールオーナーが,いきなり4本ものライトを用意するというのはハードルが高すぎるでしょう。

写真を撮って誰かに見せるようであればまだしも,今回はいつも目にするドールの普段使いのライトに関する話です。

もちろん,素人だからプロのクオリティを目指さないということにはならず,有意義なものであれば積極的に取り入れていきたいものですが,今後の展開はさておき,初めの一歩としては2台置きを勧めたいと思います。

ライトを4本使った理想のライティングを100点満点だとすると,1本用意するだけでも70点,2本だと90点くらいには達するでしょう。

そして,残りの10点を3本目と4本目で作り上げていくイメージでいてください。

ここで強く言っておきたいのは,1つ用意するだけでも劇的にドールの見た目が変わるということで,まずは次章で紹介するリングライトの使用例をみてみましょう!

ドールにリングライトを使う効果

リングライトは「モデルライト」とも呼ばれており,丸い輪っかが光って広範囲を照らしてくれるところが特徴です。

LEDライトは粒々が外から肉眼で確認できるようなものだと硬い光で扱いにくいですが,リングライトの場合は光源を覆っている輪っか部分のシェルがうまくLEDの光を和らげてくれて,柔らかい光になる点が特に優れています。

色温度も「白(青っぽい)・暖色(赤っぽい)・ミックス(白っぽい)」といった具合に3種類に変えられるものがほとんどでしょう↓

CCT(correlated color temperature=相関色温度の略)で言うと,左から7000K・3000K・4000Kくらいに相当します。

ちなみに,発光部分のリング径が大きいとリング中央にカメラを構えることができるようになるので,撮影時に便利だと言われています。

例えば私の購入したサンワサプライのものは26cm径と大きめです。

加えて,スマホやカメラを取り付けられるアタッチメントが付属してきた他,重さもライト部分だけだと300gを切るくらいに軽量なので,PCからのUSBポート経由で給電しながらの使用ができます。

個人的には,耐用重量が低くなりがちなアームの使用が便利です。

自宅で使用する場合,バッテリー持ちを気にするようだと長く使うには向きませんし,手元のスイッチで色温度や明るさを簡単に切り替えられるところが使いやすいように感じます。

3種類の色はワンタッチで切り替えるだけで済み,基本はミックス色で固定しているのですが,夜の間だけ暖色にすることでリラックスした雰囲気も演出可能です。

なお,リングライトの特徴は目に丸い輪っかが浮かぶところで,このアイキャッチが欲しいがためにリングライトを使う方も多いのですが,ドールに装着しているアイの種類によってはそれが視線の向きに見えてしまい,逆に変に感じることがあるかもしれません。

以下のドールは追視型のアイを使っていますが,リングライトを正面に近づけて点灯させると表情が大きく変わってしまい(左),遠くからぼんやりと照らしてホワイトバランスを調整した状態(右)の方が良いと感じるほどです↓

左の方を気に入る方がいらっしゃるかもしれませんが,少なくとも同一のドールのようには思えません。

ゆえに,ここでの教訓としては以下のように言っておくのが無難でしょう↓

メインライトを使うときのコツ

明るい光量で,ドールの斜め前方から照らすようにする

右の状態においても遠ざけたリングライトの光の輪が右目部分に確認できますが,1つだとあまり気になりませんし,これは次章で紹介するチューブライトを併用することでさらに改善することができます。

サンワサプライの公式ページではリングのサイズがいくつか選べるので,ご自身が使われる環境を考慮して購入してみてください↓

ドールにチューブライトを使った効果

前章で語ったメインライトですが,置き場所を真ん中から左右にずらした途端,ドールの顔半分が影になってしまうでしょう。

以下画像の左はメインライトのみを使用したものですが,目や頬など向かって右側に影が出てしまったところを,フィルライトを当てることによって改善が見られます(右)↓

フィル(fill)というのは英語で「(すき間など)を埋める」という意味がありますので,光が足りないところを補っている意味になるでしょう。

使用前との差はわずかかもしれませんが,上記画像の右と左でどちらが良いかと聞かれれば,私は間違いなく右だと答えます。

レフ板も持っていますが,1回の撮影ならまだしも,普段からずっと広げておくとなると大げさになりがちですし,リングライトは強い光を放つライトではないため,光を跳ね返らせたところでチューブライトほどの明るさは期待できません(細やかな調整もできません)。

このときの約束事として,フィルライトはメインライトよりも弱くしますが,フィルライトとして導入したはずのものがメインライトとして機能することもあるため,ここで覚えておくべき事柄は以下の通りです↓

フィルライトを使うときのコツ

2つのうちどちらをフィルライトにしようとも構わないが,片側から強めの光を当てた際に生まれてしまった影は弱めの光で消すことが大切

今回のチューブライトは値段がリングライトの3倍くらいしたこともあり,輝度を細かく設定できたりエフェクト要素もあったりと幅広く使えるライトでした。

とはいえ,リングライトよりも広範囲を照らせないため,あくまでサブ機として運用するのがおすすめです(いつもがいつも,より高性能なものをメインライトに据えるわけではないです)。

もちろん,チューブライトのみを2本用意したり,それこそリングライトを2台置きにするのも良い方法でしょう。

ですが,チューブライトを少なくとも1つ持っておくと,HSL(Hue=色相,Saturation=彩度,Lightness=輝度)を調節することで黄や緑や紫などの色が作れてしまうので,簡単に雰囲気を変えることができてしまいます。

自分が購入したチューブライトはこの点が実に楽しく,スマホ撮影するときのアクセントとしても使うことができてしまうことに気づいたわけです(最近だとリングライトでもそうした機能を搭載したものを見かけることがありますし,後述するアプリの章も読んでみてください)↓

色を変えて撮ることで,同じドールであってもまた別の雰囲気をまとって見える他,チューブライトの場合,目のアイキャッチが棒状になるところも気に入っています。

リングライトでは違和感があったところが,チューブライトのものは実に自然です。

私が購入したものはNANLITE社のPavoTube II 6Cでしたが,こちらも重さが300gを切っていて扱いやすく,USBアダプターから給電しながら長時間使用することができます(本製品のウリは持ち運びができることだったりしますが,室内で長時間使うとなると有線でずっと使える方が実用的だと言えます)。

全長もわずか25cmにすぎないということで,1/3ドールを座らせたときのお尻から足先までの長さが大体そのくらいなので使いやすいです。

しかもこのライト,アプリから簡単に設定を変えることができるのですが,やり方については次章で解説します。

歴史的にみれば,かつてチューブライトは10万円を超える値段のASTERA Titan Tubeが有名だったところに,NANLITE社のものが颯爽と登場してきては,今や皆がこぞって乗り換えているわけですから実に先駆的で素敵なことではないですか。

実際,同社のチューブライトはドラマ(最近だとフジテレビのSilent)や紅白歌合戦でも使われていたと聞きますし,実際テレビ局の撮影部に所属しているプロの方々も以下の動画で絶賛していました↓

彼らの表情を見るに,嘘偽りがないことは明らかでしょう。

NANLITE Pavotube II 6Cとアプリの使い方

それではここで,前章で使ったチューブライトである「PavoTube II 6C」の使い方についてまとめてみることにします。

本体のレビュー

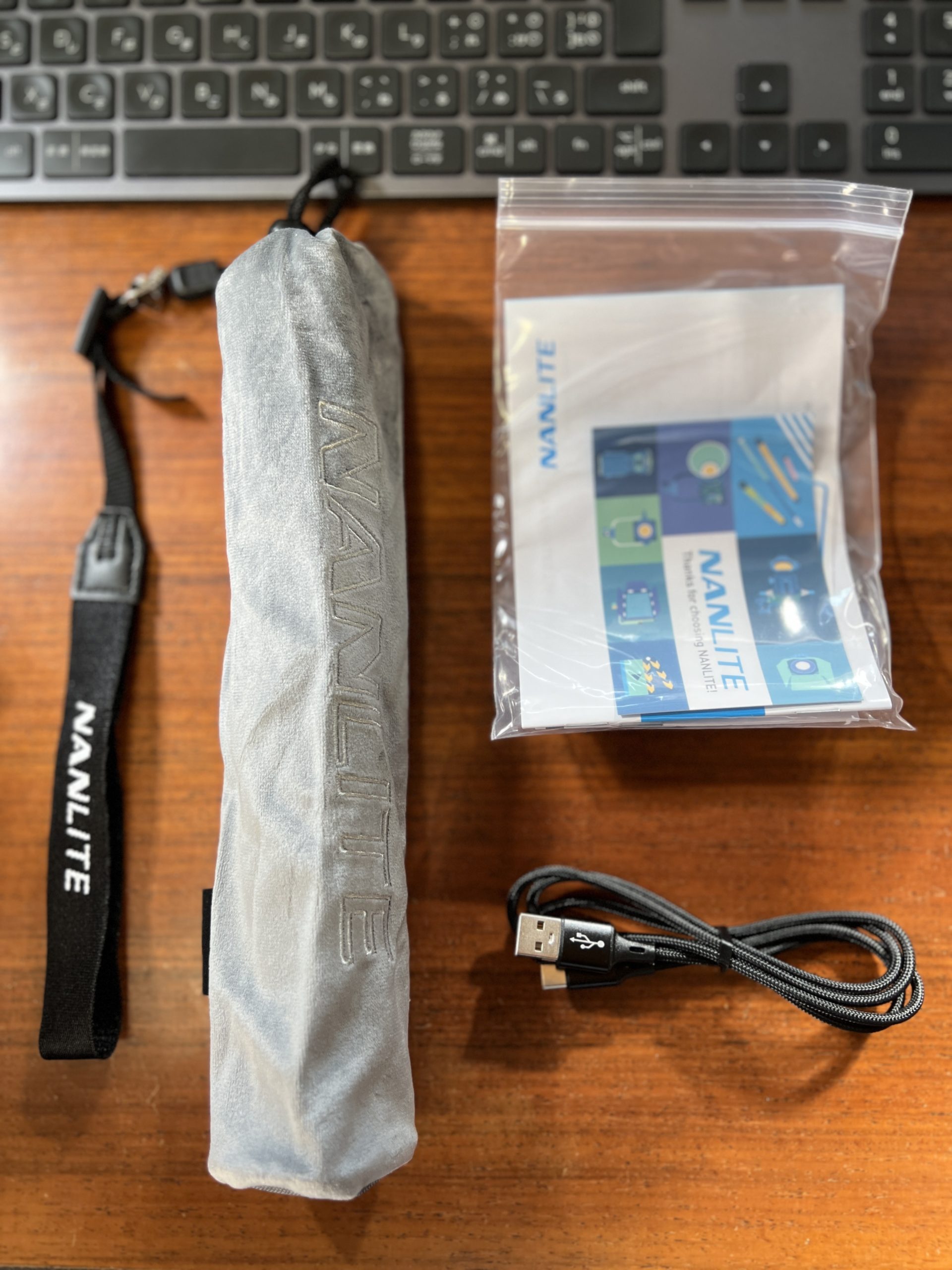

NANLITE社の公式サイトで購入するとすぐに発送してもらえましたが,お手頃価格ながらもダサくない仕様がポイントです。

例えば,ソフトケースは光沢があるものになっていて底部にもワンポイントがありましたし,USBケーブルは布で巻かれた形をしていて高見えします↓

結束のために使われていた黒色のゴムすら格好良く見えてくるほどです。

説明書については日本語のものが別に付属してくるものの簡素な内容となっていましたが,基本的に電源を入れたら裏面のパネルを直感的に操作して使っていけるので問題はないでしょう。

底部と上部に1/4インチネジが付いているので各種撮影器具と接続できますが,この部分のみ(背面全部ではない)にマグネットが内蔵されていて金属にくっつけられますが,例えばオビツボディのドールを買ったときに付いてくる金属板を使うと,より安定して立たせられるはずです↓

NANLINKのレビュー

取扱説明書で唯一気になったのはアプリの使用が可能な記載が見られなかったことなのですが,ここでNANLINKの使い方について確認しておくことにします。

これにはアプリ機能は後になって追加されたことが影響しているのかもしれませんが,折角ファームウェアを定期的にアップデートしてくれているわけですから,メーカーが知らせないのもユーザーが知らないままなのも勿体ないことです。

まずは「NANLINK」というアプリをダウンロードしてください。

以下にリンクを張っておきますが,AndroidからもiPhoneからも利用することが可能です↓

Googleの評価が星2.1個と低めですが,これは出たての頃に不具合があったからのようです。

PavoTube II 6Cの挙動がおかしくなったら,ひとまず起動しているライトとアプリをいったんOFFにすることで多くが解決できます。

なお,私は公式サイトで買ったこともあり,ファームウェアは最新のバージョンのものが届き,アップデートの手続きは不要でした(作成された日付は購入月の1ヶ月前になっていました)。

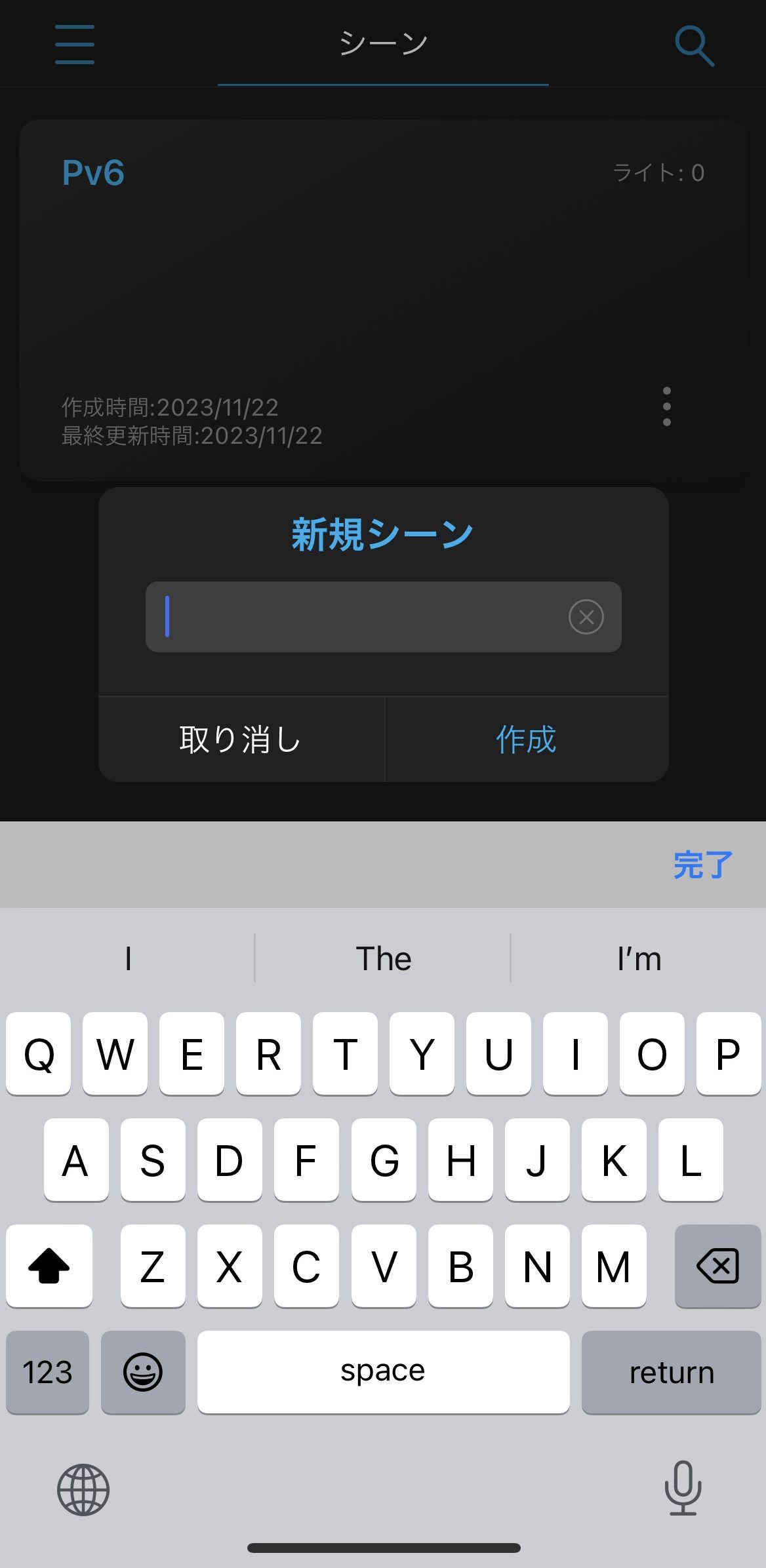

アプリを起動すると早速「新規シーン(新規ライト)」なるものを命名するよう求められますが,適当に「Pv6」などとしておきましょう↓

会社のスマホにNANLINKをインストールして複数人で同じアプリを使うような場合には,使用者の名前ごとにシーンを設定することも考えられます。

この後,自動でBluetooth接続が行われ,すぐに本体を遠隔操作できるようになりました。

時間にしては5分以内で終わる内容です。

チャンネルは1に割り振られましたが,複数個登録して一括操作もできるのでしょう。

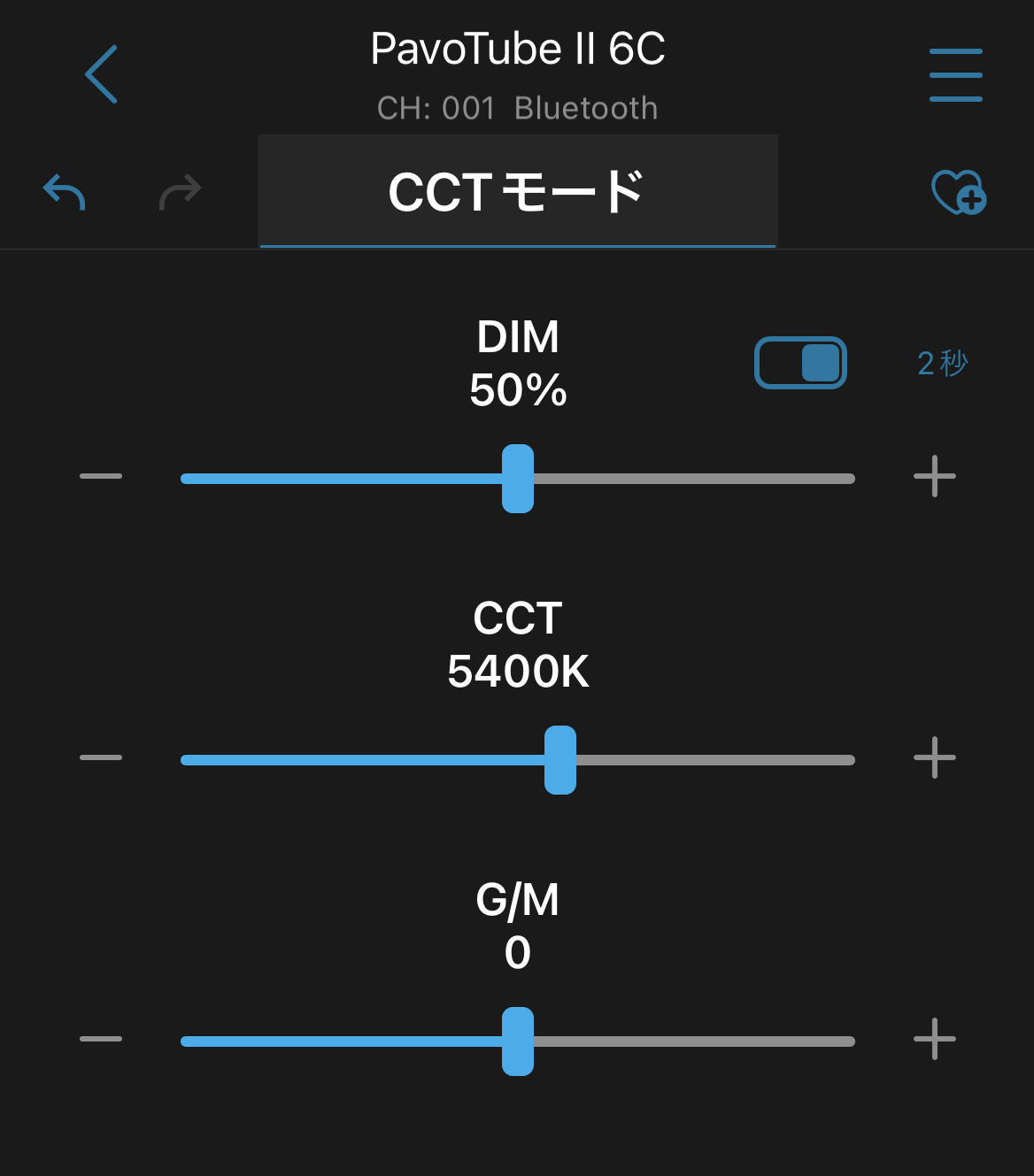

なお,本来ならばPavoTube II 6Cの裏面にあるパネル部分から操作するだけのところを,アプリを使えばスマホ画面をタップするだけで離れたところから即座に変更ができますし,全般的に反応は良好でした。

当機に搭載されたモードは全部で以下の4つです↓

- CCTモード

- HSIモード

- エフェクトモード

- プリセット

CCTモードでは色温度(リングライトで示した3色的なもの)を決定し,HSIモードでは光の色(黄色や緑や紫などの虹色)を特定のものにして固定できます↓

DIMの右に2秒と書かれたスイッチがありますが,これを押すと2秒かけてOFFになります。

最初私はこれがスイッチのON・OFFだと思っていましたが,実際は0~10秒まで設定できる減衰装置のようなものです(すぐに電源を切りたいときは新規シーンのページにある電球のマークを使うようにしましょう)。

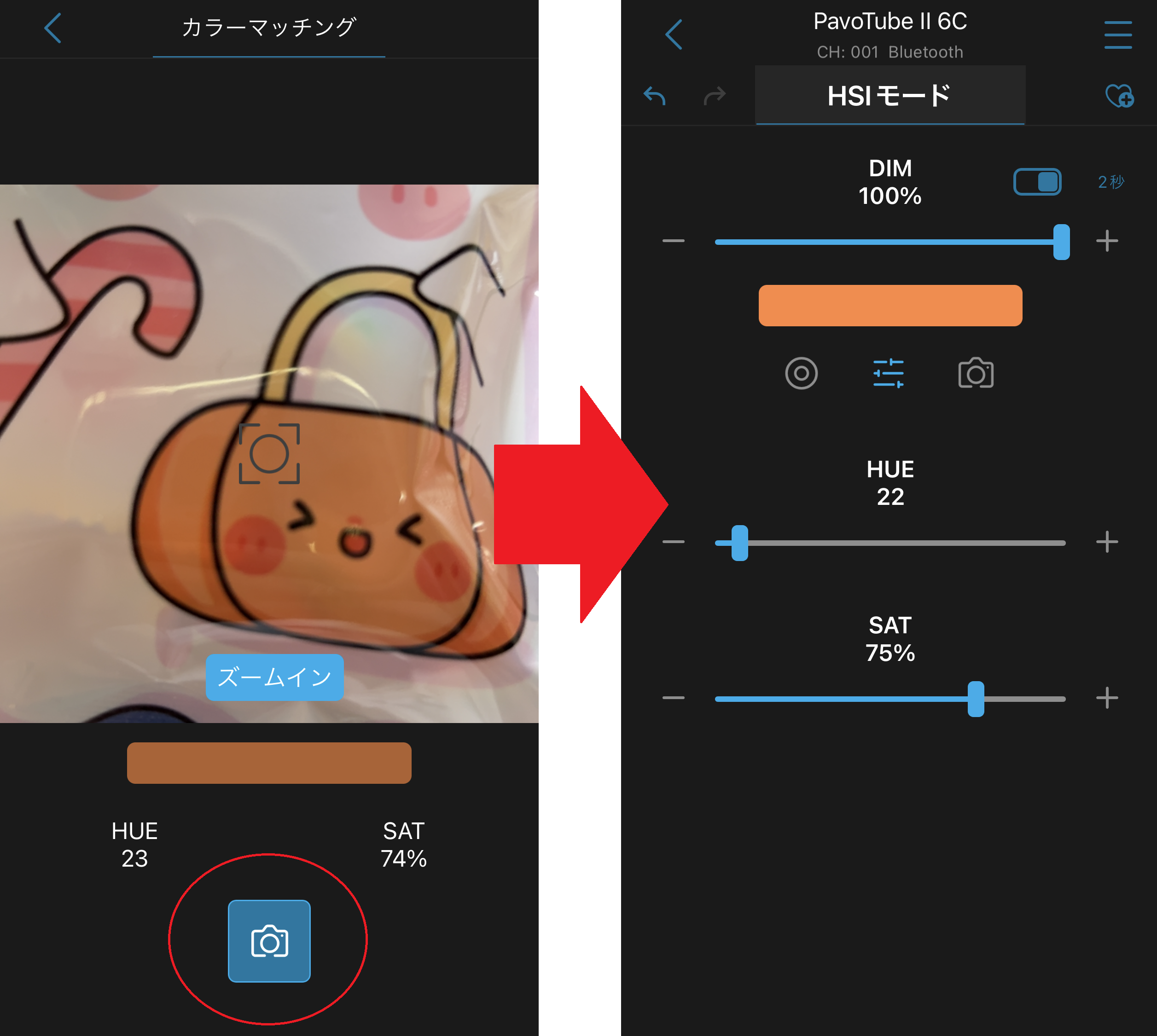

ところでHSIモードでは,実際にある物の色を測ってそれをそのまま光で再現することもできてしまいます。

これには私も大変驚きました。

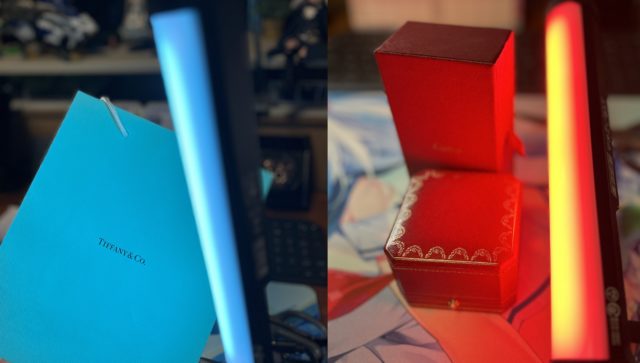

例えば有名ブランドのカラーを再現してみるとこの通り↓

今回,同じ色のライトで照らすという斬新なアイディアが得られたので,また別の記事で使ってみたいと思います。

もちろんインクの発色とLEDライトは異質なものなので,同じ色が再現できるとまでは言いませんが,おまけ機能としてはエフェクト効果並みに気に入りました(繰り返しますが,説明書にこの遊び方は書かれていません)。

そのやり方ですが,HSIモード下にあるカメラのマークをクリックしてください。

するとカラーマッチングの画面に移るので,目的の色をカメラ内に収めて撮影するだけで,その設定が反映されます↓

この機能を使えば,簡単に推しの色のサイリウムを再現することもできてしまいますね!

DIM値を調節するなどの微調整を入れれば,かなり満足の行く結果となるでしょう。

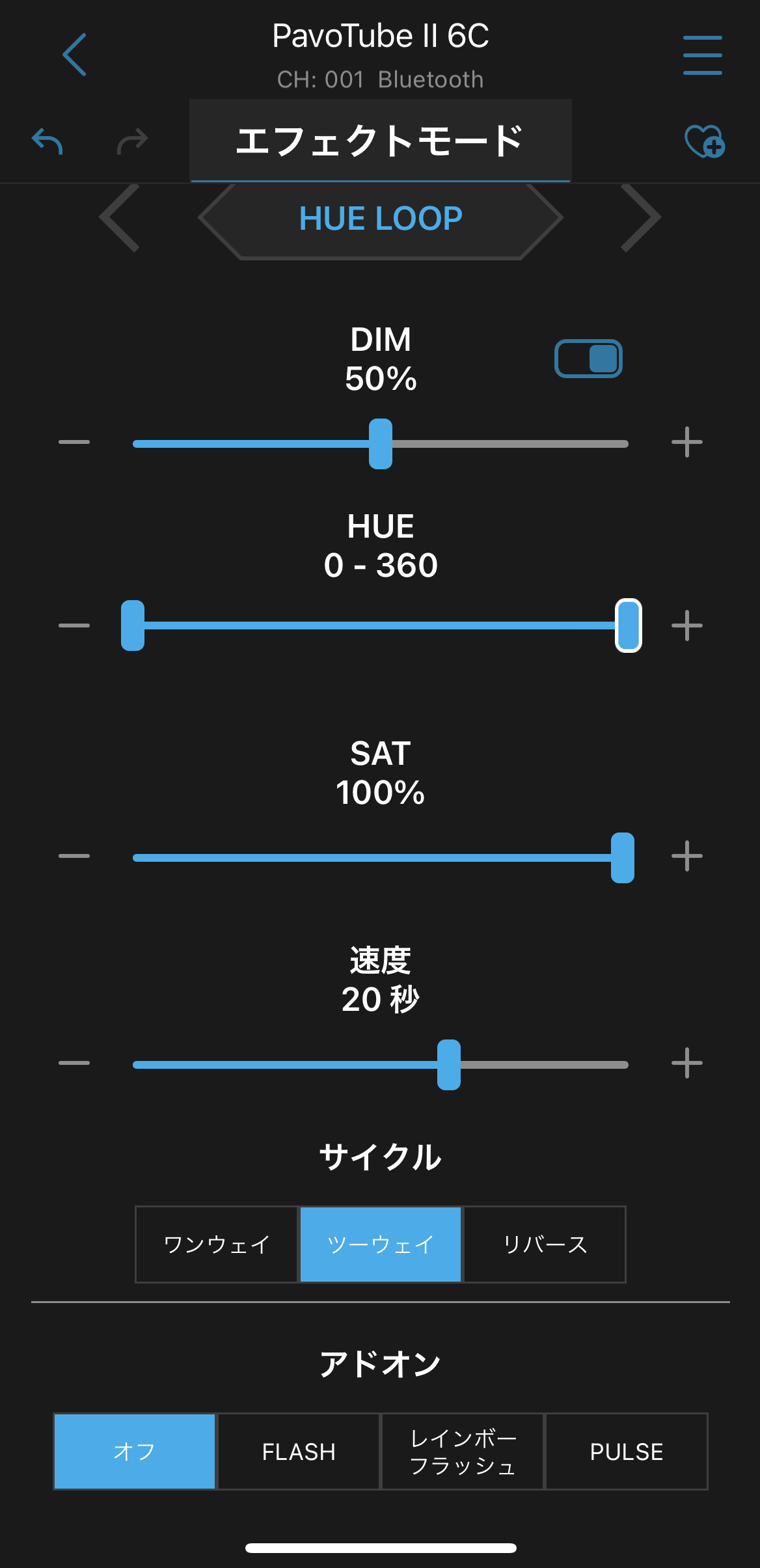

エフェクトモードでは大枠としては全部で15種類が用意されていましたが,パラメーターを細かく変えることが可能です。

ちなみに,私のおすすめは「HUE LOOP」で,HSIモードで作成できる色が次々と登場してくることになるため,雰囲気作りに使いたい色を見つけるときの参考にできます↓

変化速度を20秒などと遅くして,夜間中ずっと放置しておくこともしばしばです。

当記事の最後にその時の様子を動画にしているのでよかったら参考にしてください。

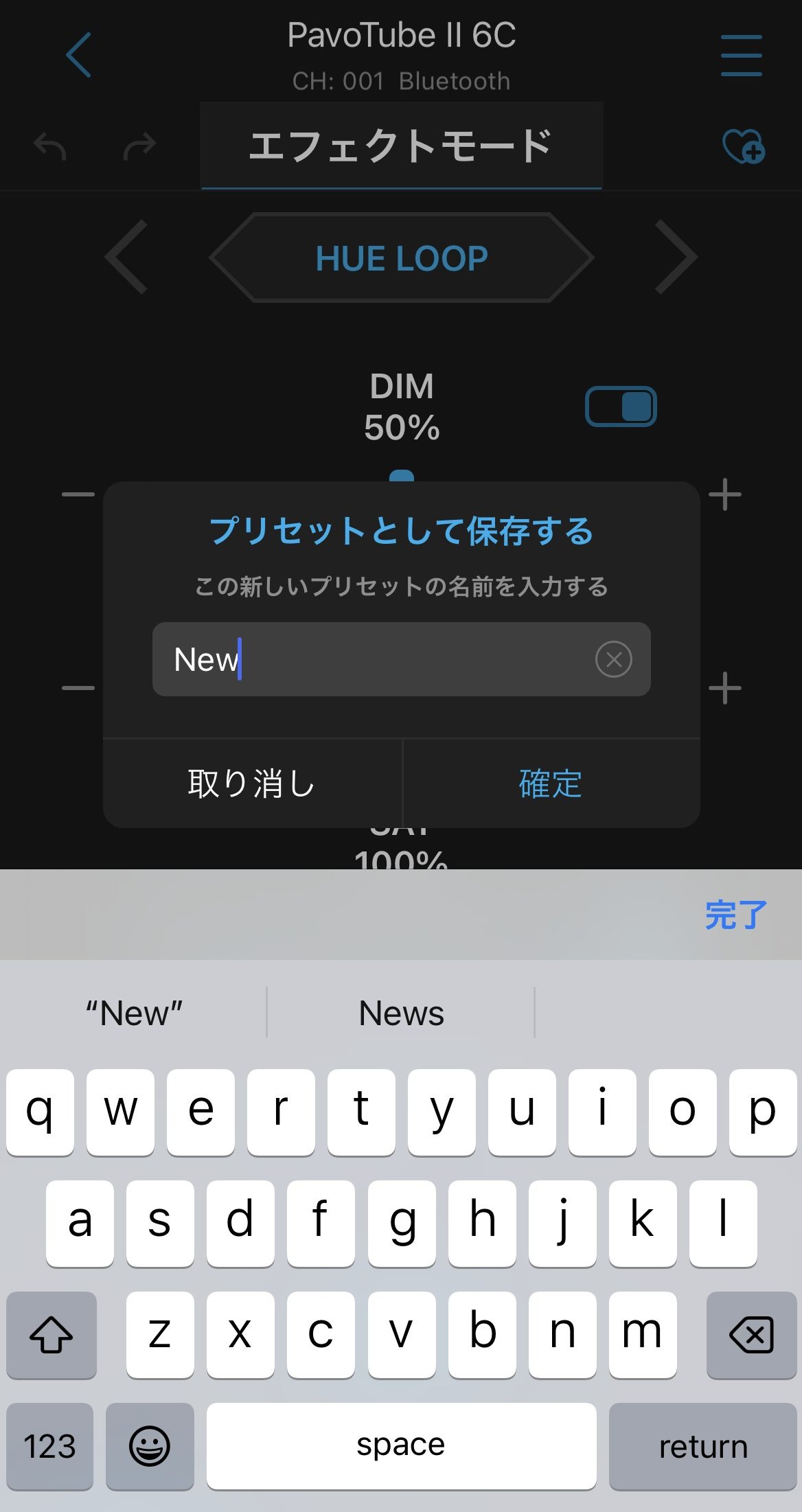

最後にプリセットについて解説しますと,自分が決めた設定をお気に入りとして登録し,必要に応じて呼び出せるものとなります。

各ページに+マークの付いたハートみたいなマークがあるので,それを押してみましょう。

その時の状態をお気に入りとして登録することができます↓

カラーマッチング機能を使って見つけだした推しの色を,名前別に保存してみるのにも使えるでしょう。

さて,DIMで示される明るさですが,日中に50%以上にすることはあるものの,夜間だと20%で使っていても十分な眩しさです。

このPavoTube II 6Cは給電しながらの使用ができるため,その場合,本体のディスプレイに表示される残り時間は減少しませんが,外に持ち出して内蔵バッテリー駆動させるようなときは,この表示があることでとても安心できます(いざとなればモバイルバッテリーによる給電も可)。

このチューブライトの連続使用時間ですが,単色を20%で使って6時間,50%で2時間,100%だと1時間弱です。

他の使い道として,アイドルのライブでサイリューム的に振ったり(アプリで迅速な色変更が可能である他,全長25cmは持ち込みの基準にも合致しやすい),停電時や夜道を照らすのに使うこともできます。

単に室内の間接照明としても機能するわけで,エフェクトを使えばサイバーチックな空間も簡単に表現できます。

NANLITEのラインナップを細かくみると,市場であまり見かけない取り寄せ品(例えばPavoTube II 6CのエッググリッドEC-PTII6Cなど)も注文できるので色々探してみてください↓

修理や購入前の相談などでお世話になる可能性を考慮すると,やはり公式からの購入(日本の輸入代理店のNANLITE JAPAN=VANLINKS)がおすすめです。

広範囲や昼間の光対策

当記事を書き終える前に,別の対策についても触れておきます。

その1つが広範囲を照らしたい場合で,これまでに紹介したやり方ではせいぜい1m四方の空間ぐらいでしかその効果は発揮されません。

もっと広大なスペースを照らしたい際には,スタジオライトが必要になってくるでしょう↓

なお,こちらもNANLITE製の物を選びましたが,こちらも先ほど紹介したアプリから管理が可能です。

ただし,これだけだとハード(影が強く出る)ライト的になるので私はソフトボックスを併用しています↓

リングスタンドとソフトボックスを用いる分,ずいぶん大掛かりな感じになってくるため万人には勧められませんが,色温度が変えられるので部屋の雰囲気もずっとお洒落になりました。

あとは日中ですが,このスタジオライトよりも太陽光は強力です。

なので,太陽光が降り注ぐ南向きの部屋などであれば,外からの光を弱めることで相対的に室内のライトを強くするという引き算的な発想が必要になってきます。

日中の話なので音楽室にある分厚い遮光カーテンの話ではなりません。

ここはレースカーテンを使いましょう。

ちなみに,素材によっては外から入ってくる光を拡散して天井までを照らせるようにできるレースカーテンもあるくらいです↓

当然ながらUVカットにも繋がるので,ドールの劣化も防ぐことができます。

もちろん,これによってドールに当たる光が柔らかくなり,日中の見た目はずっと良くなりました(加えて,ライトの強さも下げられて消費電力も下げられました)。

まとめ

以上,ドールのライトは2台持ちが良いことについて,その魅力を根拠とともに解説してきましたがいかがだったでしょうか。

リングライトはYouTuberがこぞって使用しているところからもわかるように,人の顔を十分に明るく照らしては見た目を美しくしてくれるものです。

そこにあえて革新的なNANLITEのPavotube II 6Cを併用することで,フィルライトとしての機能しては,十分合格点となるライティング環境が完成します。

操作はアナログ的に直にパネルを触る以外に,アプリを使ってすぐに変更できるのがとても便利で,私の利用頻度は圧倒的に後者が多いです。

アプリをこれまで使ったことがない方の中には,その存在について知らなかったという人すらいることでしょう。

是非購入した暁には使ってみてください!

今回紹介したリングライトもチューブライトも保証期間が12ヶ月あるので,安心して使うことができますし,前者は数千円で,後者も多くの楽しみ方を提供してくれて約1万円ですからむしろ安いと言えるほどです。

最近は推しのキャラクターや人物を神棚に飾り,担当カラーで光らせるような商品が著名な仏壇メーカーから登場してきては世間を騒がせました(参考)。

その他,サンコーから出たゲーム機を飾るためのアクリルケースも,カラフルに光るところが魅力的でした。

ところで,アクリルケースとRGBライト(カラフルに光るライト)の相性は良く,私が購入した以下のアクリルケースも,隅の柱部分がチューブライトと同色で光ることが確認できました↓

PavoTube II 6Cの光はただ見ているだけでも癒されますし,もちろん照らし出されたドールの魅力は何もしないときと比べれれば圧倒的に高まっているのは間違いありません↓

最後に付け加えたスタジオライトやレースカーテンも併せて,ドールの洋服や小物を買うような感覚で,ライトも必需品の1つとして購入してみてください。

それによってドールライフがずっと豊かになることを私自身が実感している次第です。

最後までお読みいただきありがとうございました。