昨日は日本のテーブルゲームをレビューしましたが,本日は「ブロックス」という名のテーブルゲームをレビューしてみたいと思います。

最近テーブルゲームのレビューが多いのは,自分が中高生や大学生の子と遊ぶ機会が多くなってきたので,遊びついでにカラオケなどに行ったとき用として,こういったおもちゃを準備しているというわけなんですね。

今回も,最後までお付き合いいただけたら幸いです!

ブロックスとは

ブロックスはフランス生まれのテーブルゲーム(正確にはボードゲーム)で2000年に初めて登場したそうです。

ミレニアムですか,懐かしいですねぇ(遠い目)。

日本では2002年より発売されているので,意外と昔の商品です。

それから20年近く経っているというのに,私がブロックスという名前を知ったのは,つい最近ということで,書店に置かれている大量の本もそうですが,知らない名作が世の中にはたくさん埋もれているということでしょうね。

このゲームのプレイ人数は2~4人で,対象年齢は5歳以上。

1回のプレイ時間は20~30分程度ですから,ほどよい長さで楽しめます。

本商品のキャッチフレーズは,「シンプルだけど奥が深いテリトリー戦略ゲーム」だということですが,遊んでみた感想としては,「わかりやすいルール(大体1分で理解できる内容)ですが,戦略が複数考えられ,運要素はほぼ皆無に等しく,より優れた戦略を駆使したものが勝つゲーム」だと思いました。

それでは次章からルールなどをみていきましょう!

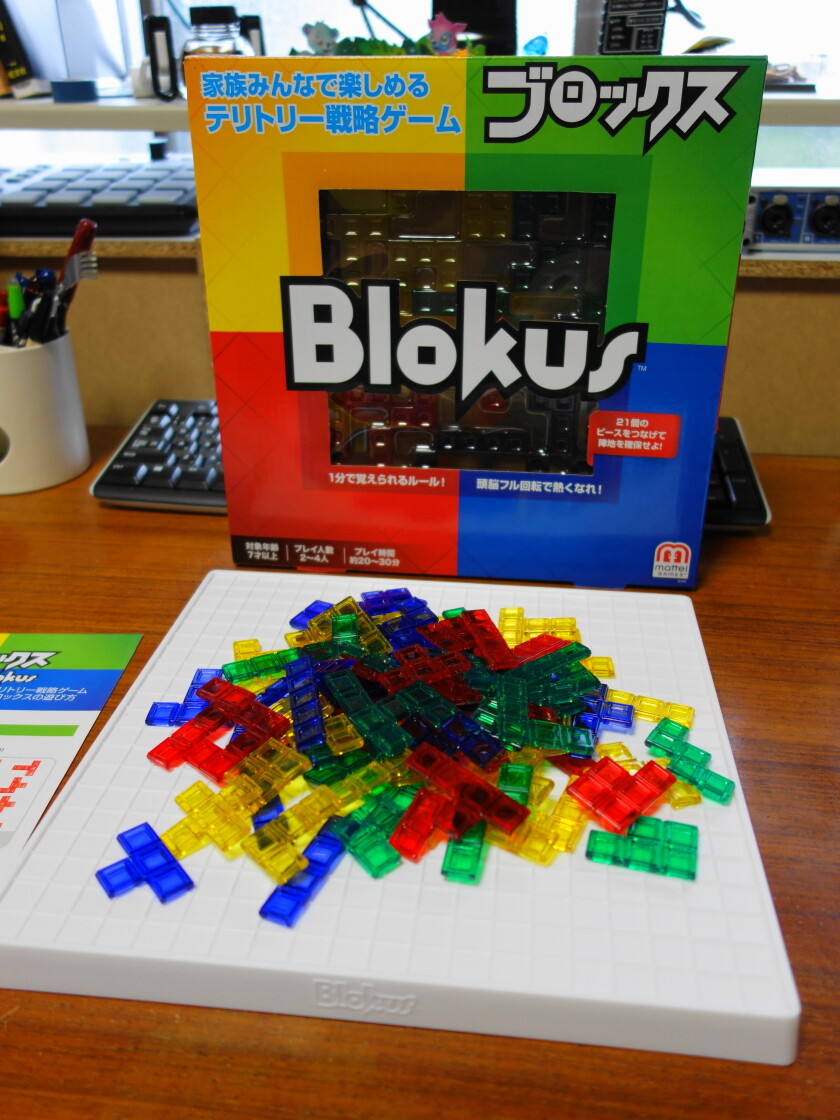

セット内容

本商品の外観ですが27cmくらいの正方形をしていて,結構な大きさです。

それでは開封していきます!

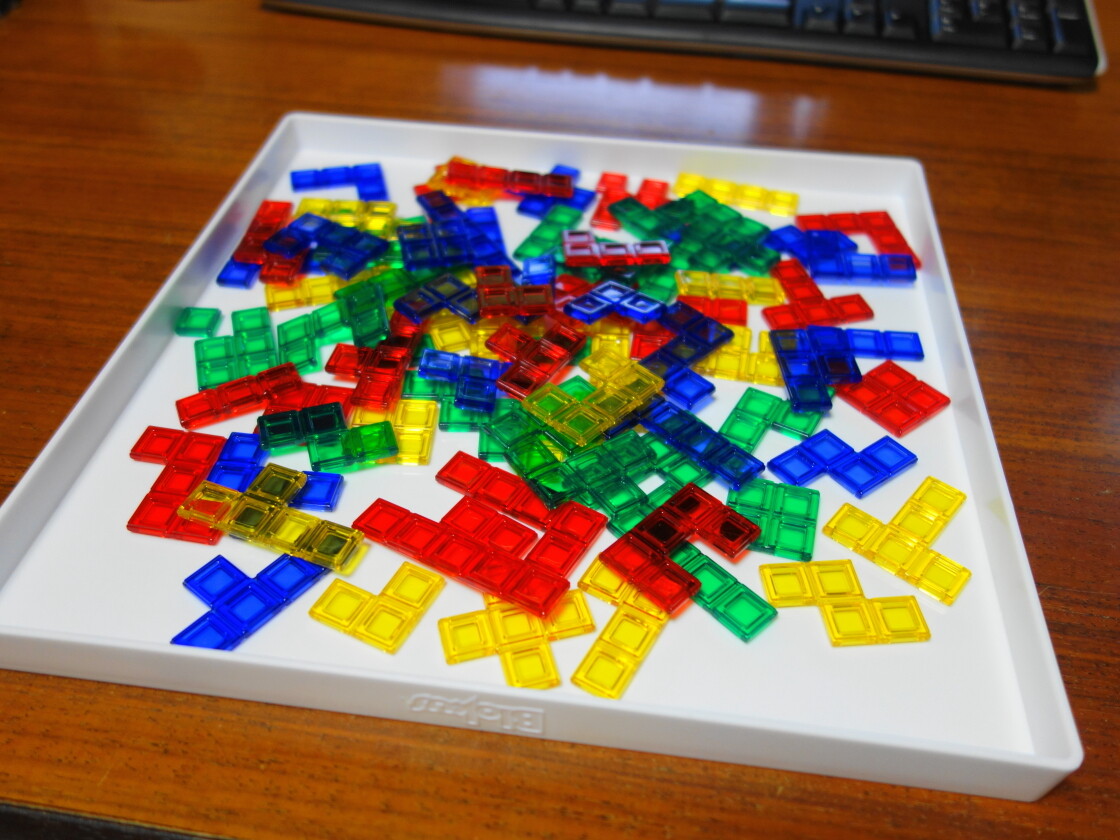

色鮮やかなクリアパーツというのは,どうしてこうもテンションが上がるのでしょうね。

眺めているだけで幸せです。

内容物は,

- ゲームの説明書

- ボード(プラスチック製で400マスあります)

- ピース(1色あたり21ピースで,全4色は84ピース)

となっています。

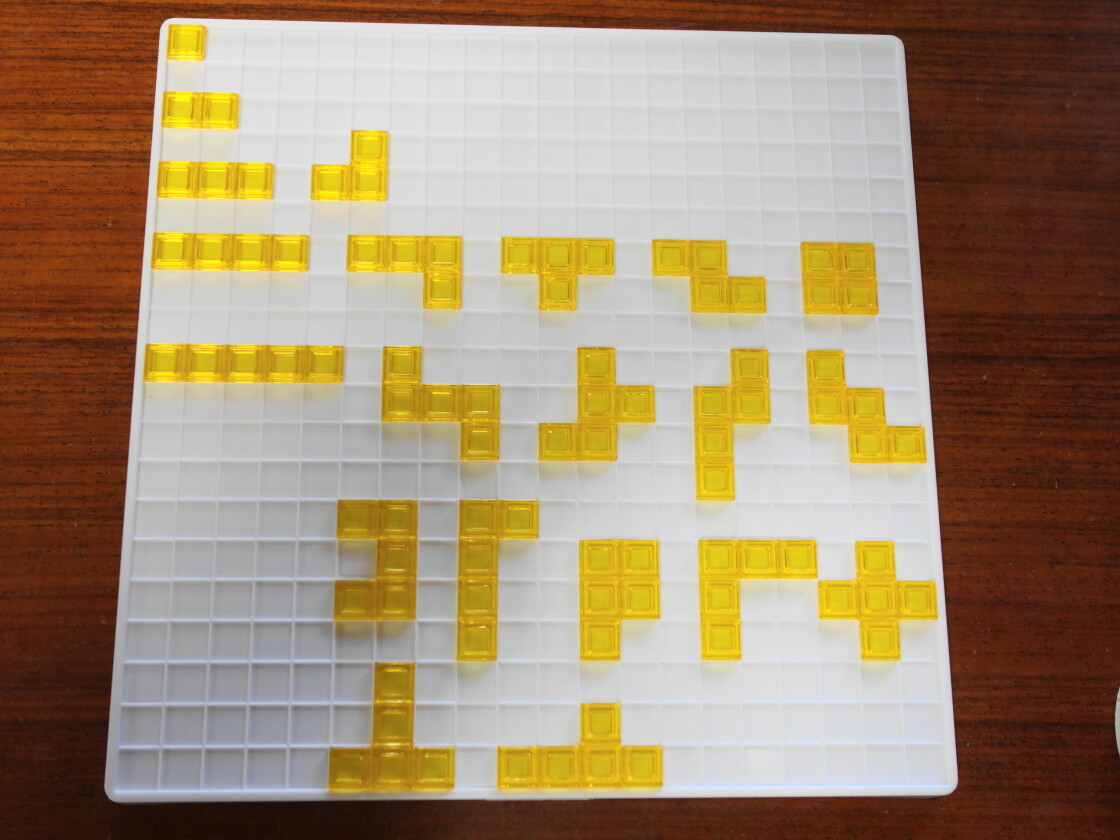

例えば黄色いピースを全部並べてみるとこのような感じになりました↓↓

白いボードの1マスしか占有しない「すぐに失くしてしまう候補No.1」のような小さなピースから,最大で5マスを占めるピース(扱いに困るが戦略的に重要なもの)まで,同じ形をしたものは一つもありません。

なお,ブロックスには「トライゴン」というバージョンも出ていて「そちらの方が面白い!」という意見もあるのですが,そちらはピースが三角形をしています↓↓

が,テトリス世代の私は,やはり四角いピースに興味を惹かれてしまい,通常版のブロックスを買いました(昔,宇多田ヒカルがうたばんか何かの番組でテトリスの腕前を披露していたのを思い出せるくらいの年齢です)。

結果としては,いやはや,大正解だったんですけどね!

ブロックスの遊び方

プレーヤーはそれぞれ自分の色を決めて,ボードに一個ずつピースを置いていきます。

なるべく多くのピースを使い切り,手元に残ったピースのマス目(ピースの数ではない)が少ない方が勝ちというゲームです。

これだけ聞くと「何が面白いんだ」という話になりますが,肝心なのはその遊び方にあります。

以下では,4人でプレイすることを前提にブロックスのルールを見ていくことにしましょう。

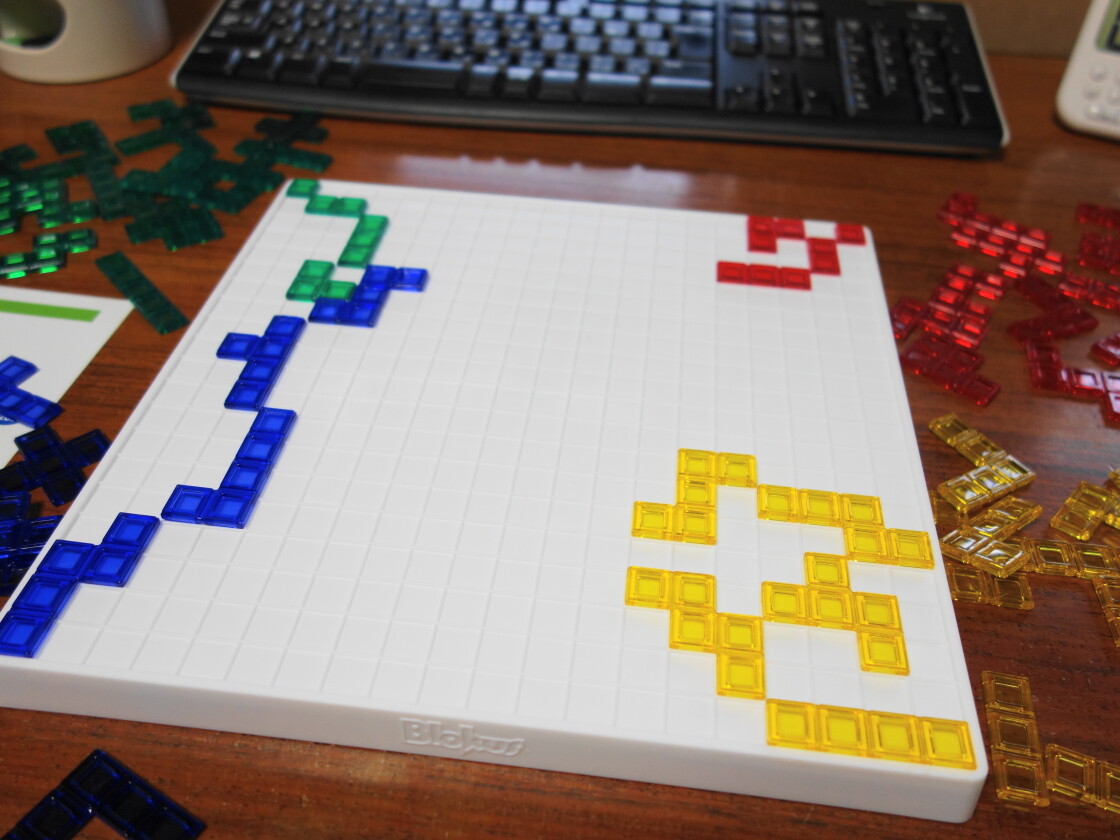

①最初は誰もがボードの隅っこにピースを置く

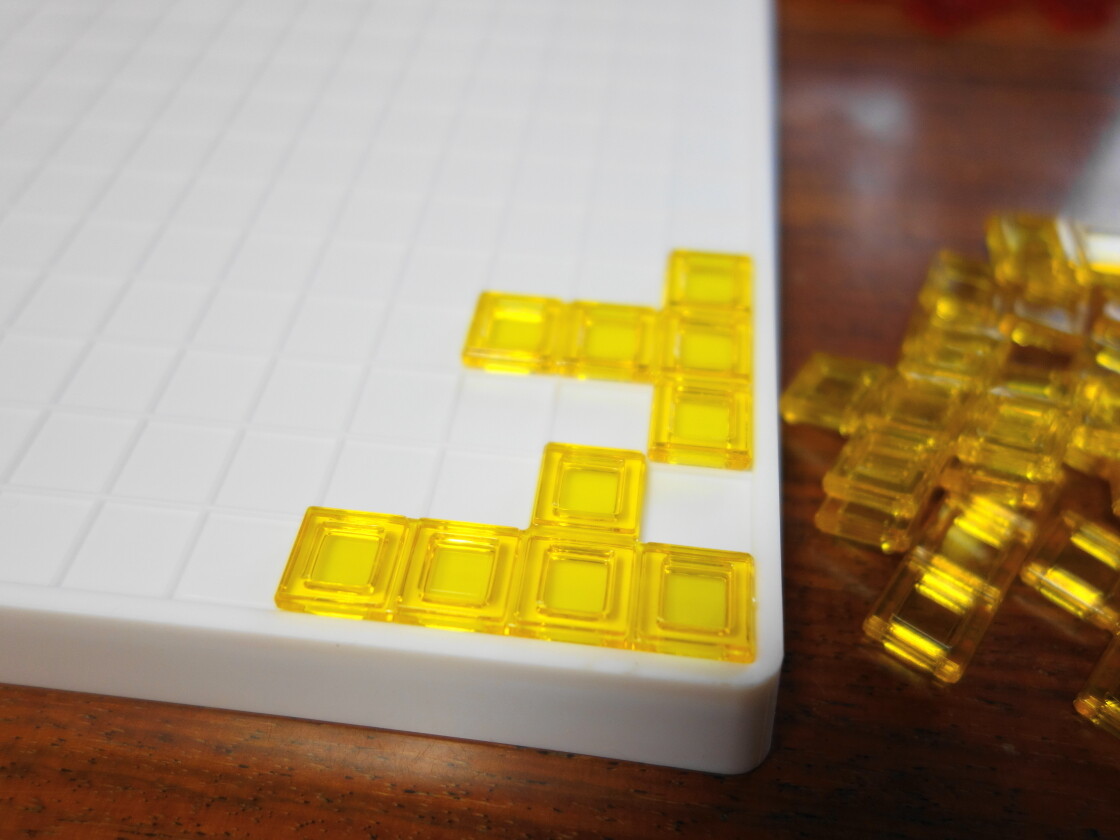

②再び自分の手番となったら,既に置いた自分の色のピースの「角と角」がつながるように置かないといけない

写真は自分の2回目の順が終わったときの配置の例。

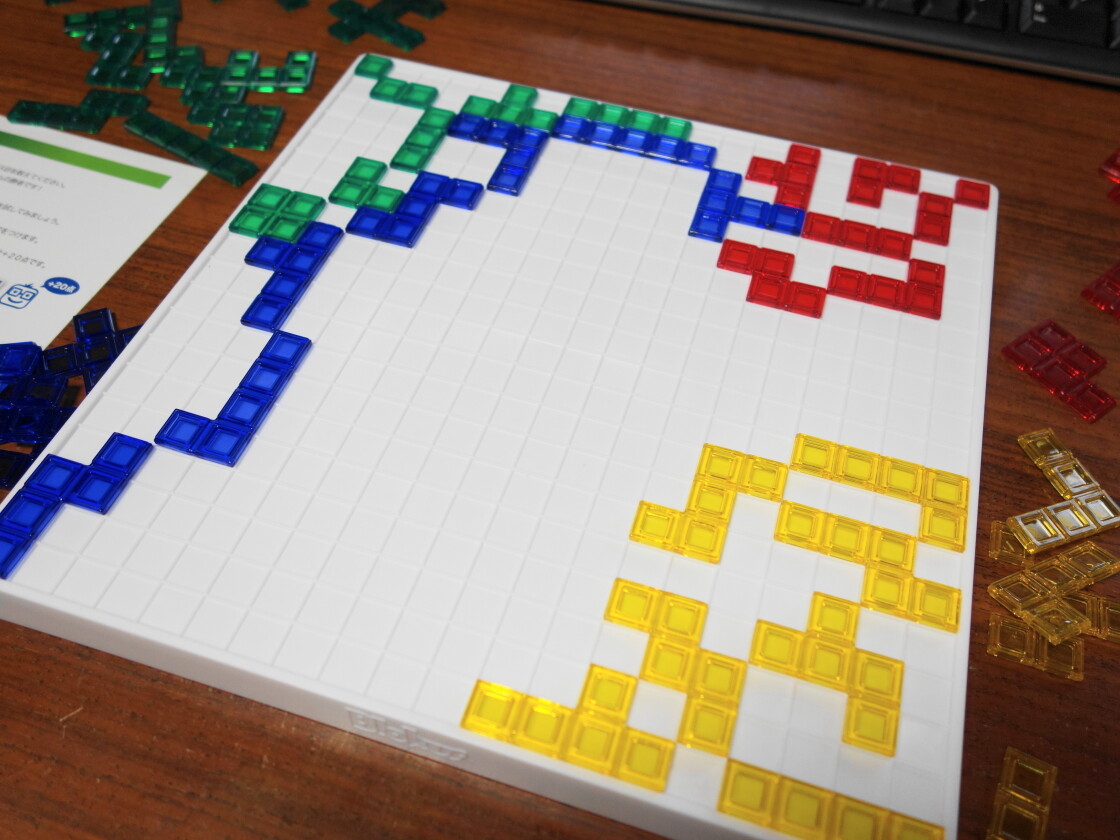

以下のような置き方は,最初に置いたピースの「辺と辺」がくっついてしまっているのでダメだということです↓↓

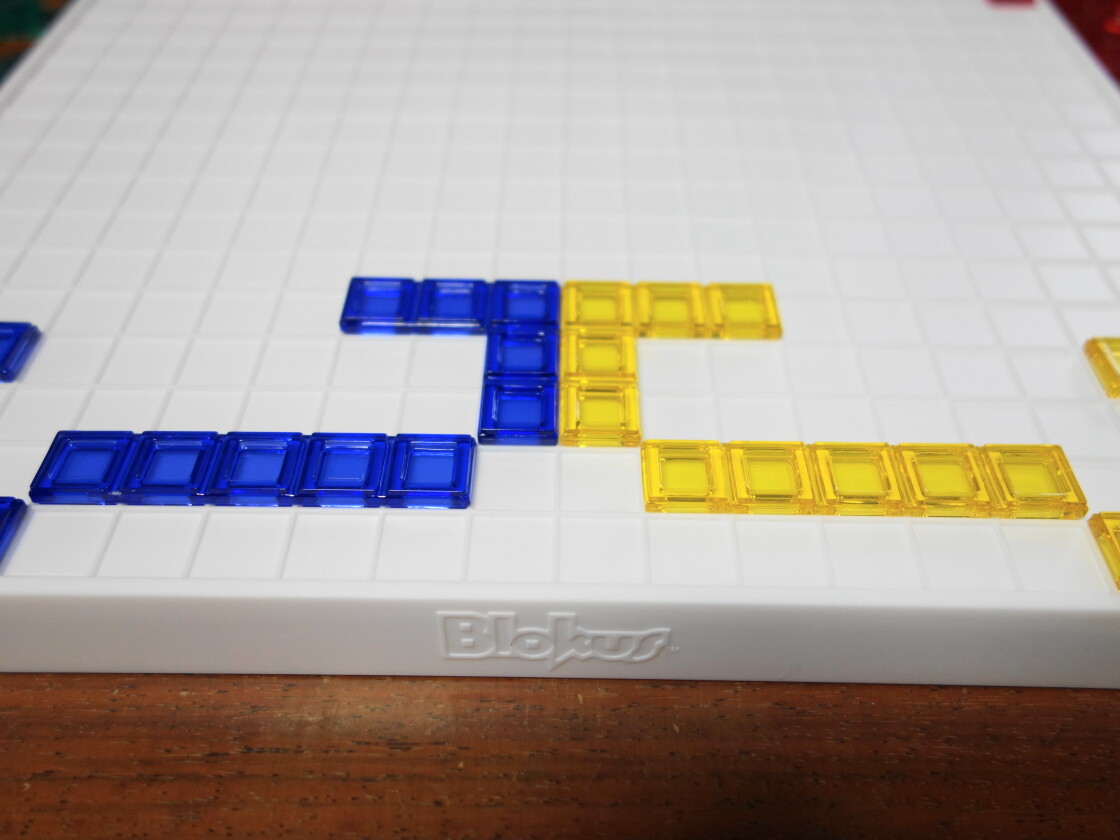

③色が違うピースであれば,他の色のピースの辺に接してもよい(ただし②の条件は満たすこと)

上の画像では黄色と青が真ん中でべったりと辺と辺でくっついてしまっていますが,これはOKだということです。

よってこのゲームで気にするべきことは,②で言ったように,自分の色のピースと必ず角でつながっていることだと覚えてください。

④ピースを誰もが置けなくなったときゲームは終了

何も考えずにどんどん置いていくと,すぐに置けなくなることに気づきます。

全部で21個あるピースのうち8個を置いた時点で,すでにこの状態。

置けるスペースがもうほとんどないような錯覚を受けます。

この後,ルールを無視して全部置こうと思ってもうまくいきませんでした↓↓

しかしこうやってみてみると,なんだかステンドグラスみたいで,なんとなくヨーロッパの風が吹いてきた気がします。

ブロックスの戦略について

とにかくこのゲームで厄介なのは,1つで5マス分を占める大きなピースたちです。

これらを先に処理することで,ゲームが複雑になってきた終盤を気楽に乗り切ることができます。

試しに4色を,以下の戦略に基づいて並べていってみましょう。どれくらい差が出るでしょうか。

- 黄=大きなピースから,陣地を広げないように置いていく(以下「大狭作戦」と呼ぶ)

- 青=大きなピースから,陣地を広げるように置いていく(大広作戦)

- 緑=小さなピースから,陣地を広げるように置いていく(小広作戦)

- 赤=小さなピースから,陣地を広げないように置いていく(小狭作戦)

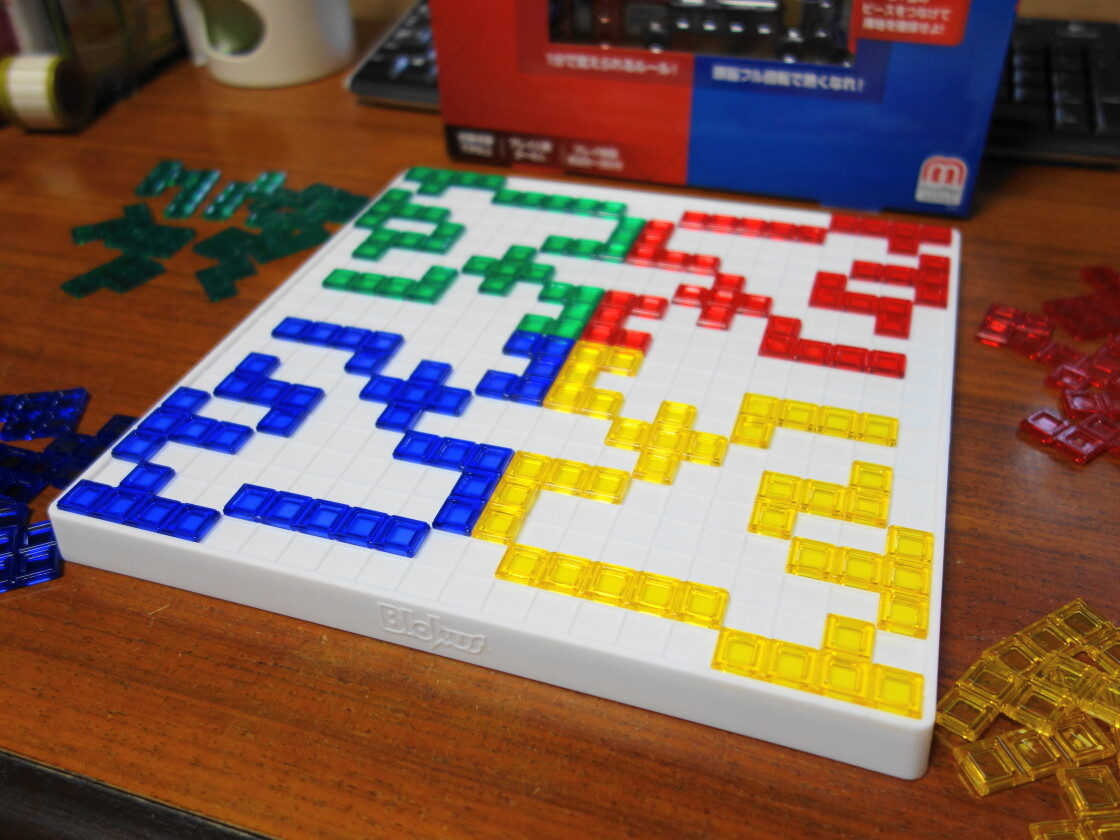

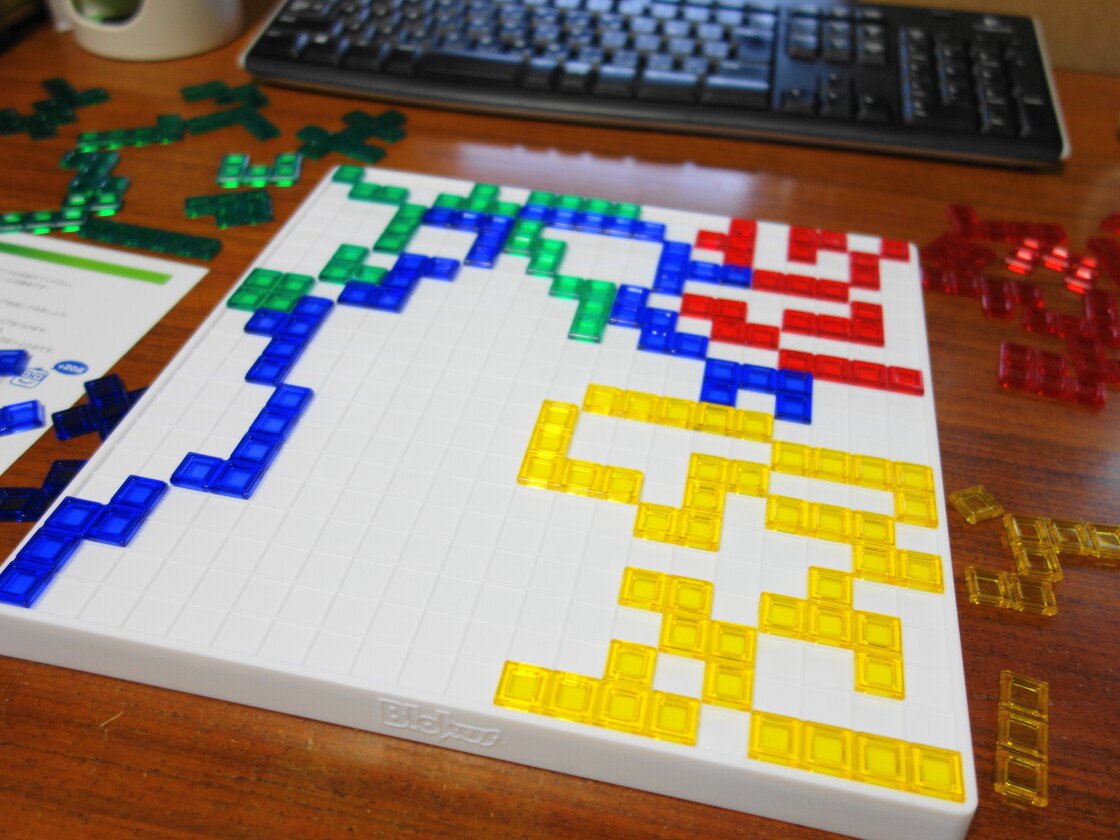

黄→青→緑→赤の順番で始めて,黄色が5つ目のピースにさしかかった時の様子が以下の画像↓↓

なんだか戦略によって全然受ける印象が違いますね。

小さいピースから始めたもの(緑・赤)はものすごく狭い範囲に留まってしまっています。

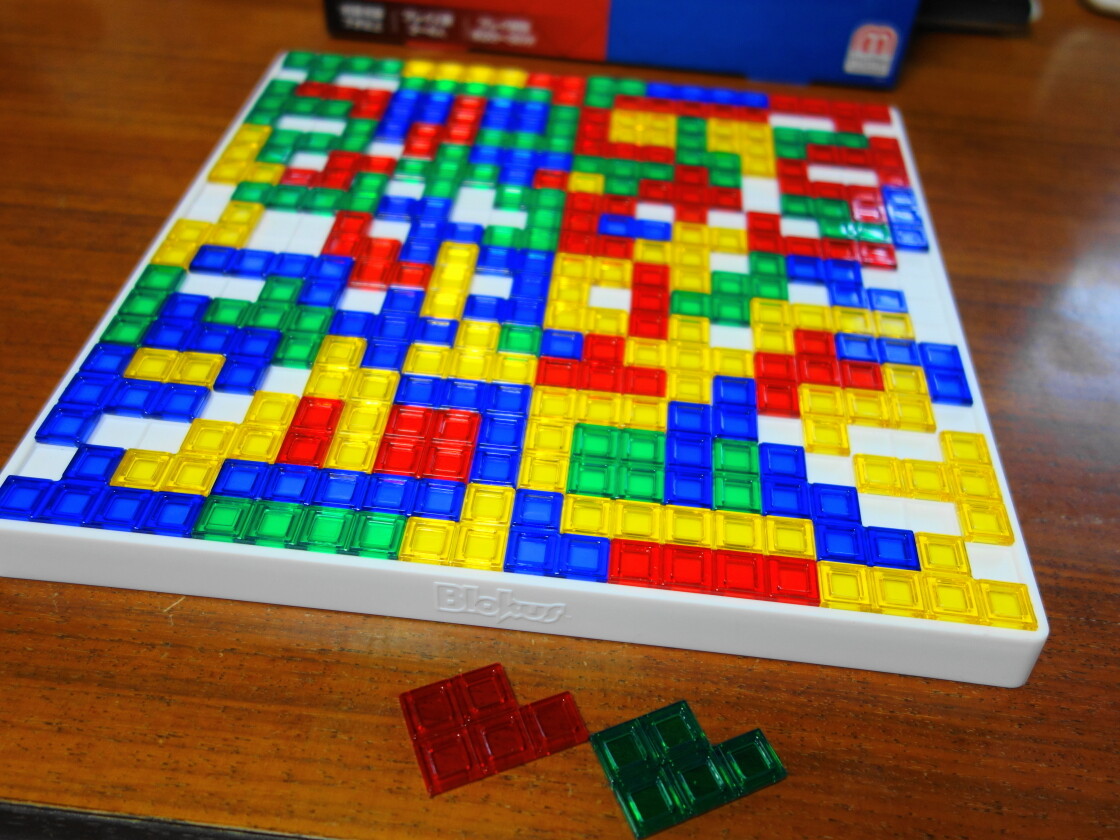

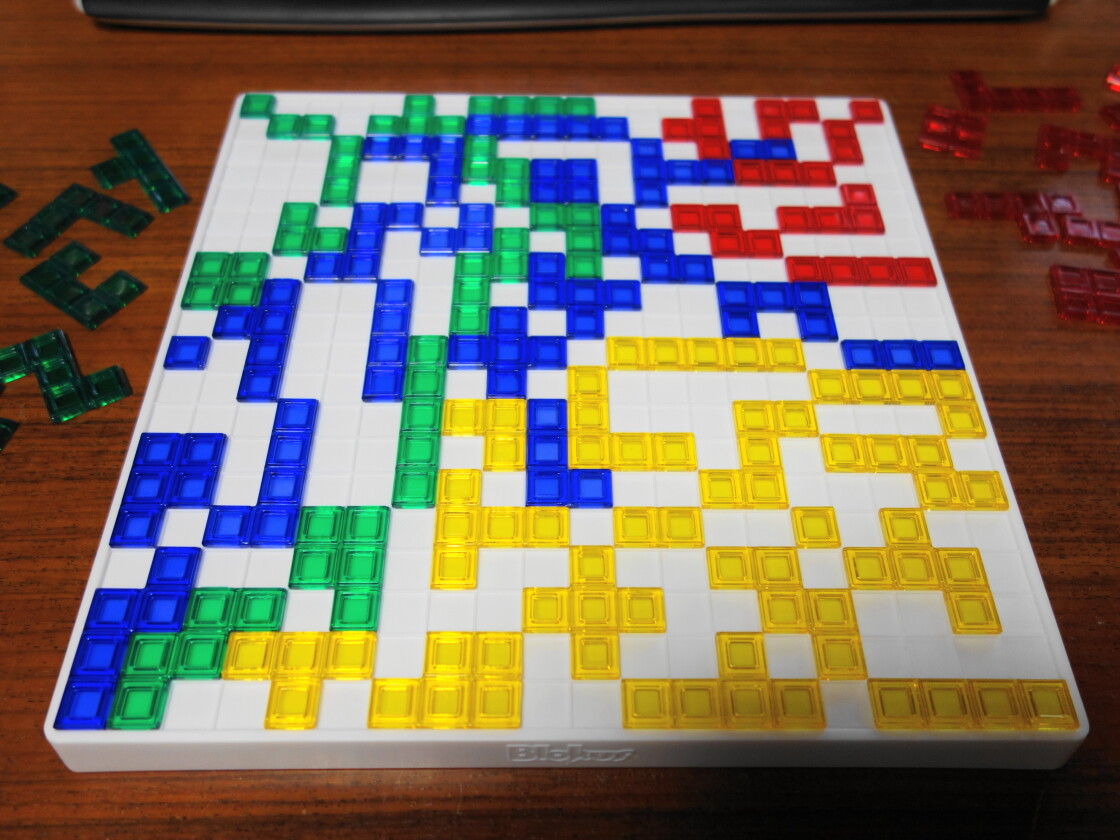

さらに進めて,みんなが7つのピースを置いた時にはどうなっているでしょう。

その様子が以下のものですが,青(大広作戦)はとても広く自由に手を伸ばしていますが,緑(小広作戦)や赤(小狭作戦)は,なんだかもう置けるすき間が少ない感じがします↓↓

この状況,どこかで見覚えが・・・そうか囲碁か!

陣取りゲームである囲碁は,石と石の間を絶妙に調整し,自分の陣地をぼんやりとしかし確実に囲っていきますが,ブロックスにも囲碁に通じる要素がありそうです。

21ピース中わずか9ピース置いた時点で,赤(小狭作戦)はもう置けるところがなくなりました↓↓

ビリ決定です。

この後いくつか置き続けて,最終的な盤面の様子は以下の通り↓↓

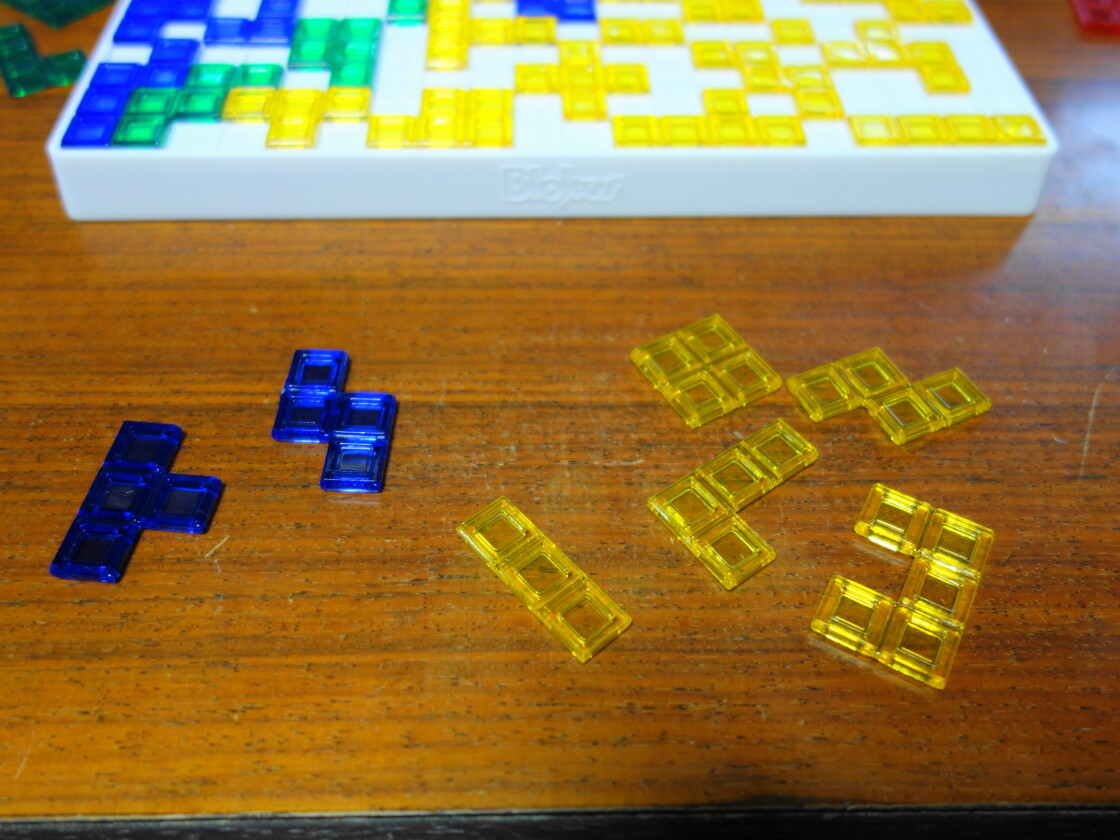

それでは,残ったピースを戦略ごとに比べてみましょう!

大きなピースVS小さなピース

最初に大きなピースを処理した黄(大狭作戦)と青(大広作戦)はそれぞれ-20点と-8点ですので計「−28点」。

点数の計算方法は残ったピースのマス目分をマイナスします。

一方,小さなピースを置いて始めた赤(小狭作戦)と緑(小広作戦)は,-62点と-40点の計「-102点」となりました。

よって,大きなピースから置き始めた方が,実に3.6倍以上の差をつけて勝ったことになります。

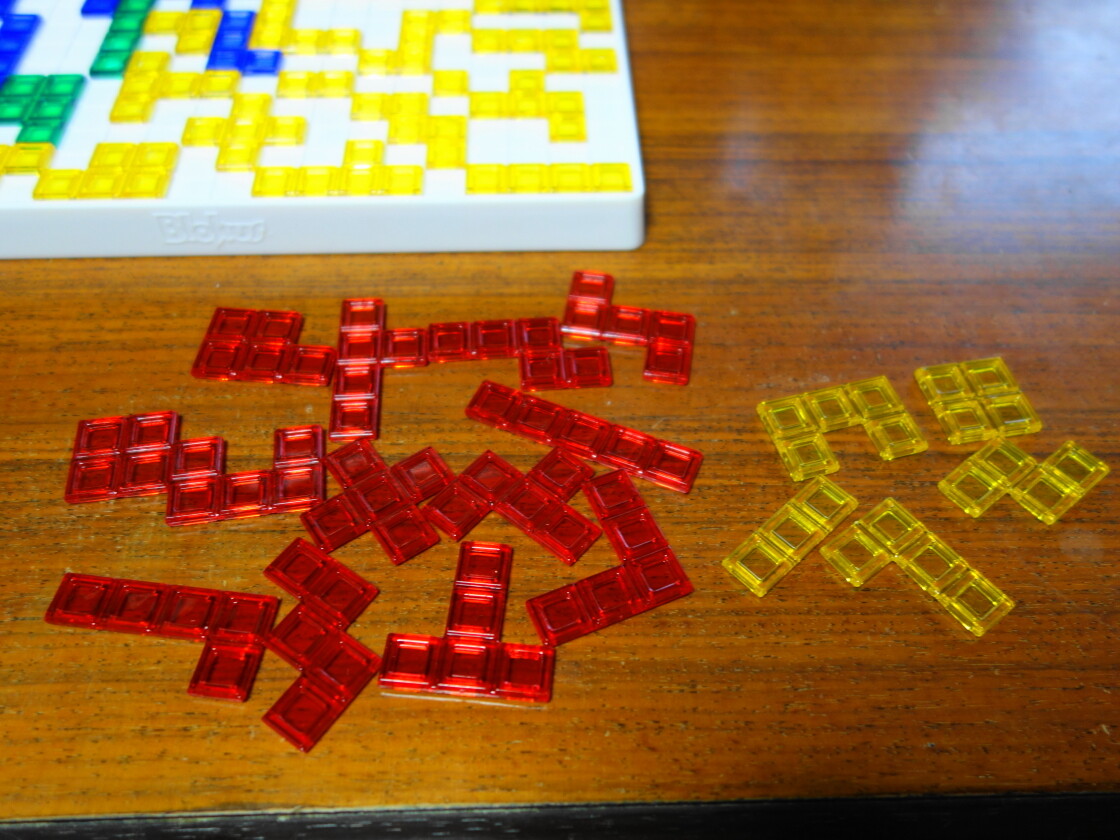

陣地を広げないVS陣地を広げる

こちらも結論だけ見てみますと,広げた組がこれです↓↓

逆に狭いままだったのが,こう↓↓

-48点と-82点で,1.7倍もの開きが出ました。

最後にこれまでの結果をまとめると,

1位=青(大広作戦)-8点

2位=黄(大狭作戦)-20点

3位=緑(小広作戦)-40点

4位=赤(小狭作戦)-62点

のようになり,青の動きが大きく勝敗を決めていたことから,「いち早く敵に近づき,進路を妨げる」戦略こそが一番大事だと言えるでしょう。

おわりに

以上はあくまで4人での遊び方でしたが,2人の場合は1人が2色を使って遊びます(対角を使って始める)。

3人だと,選ばれなかった残り1色のターンを3人が交代で置くようにしてください。

もちろん得点にその色は含めません。

何人で遊ぼうとも4色全部を使うというわけですね。

なお,1人でも,以下の2つのルールのどちらかに則ったパズルとして遊ぶことができます↓↓

- 4人用のルールに基づき,すべてのピースをボードに置ければあなたのの勝ち

- 各色から4マスを占めるピースだけを持ってきて,縦8マス,横10マスの長方形の枠の中にピッタリ納められたらあなたの勝ち(このとき始める位置は自由ですが,置き方は同色が辺と辺でくっつかないようにするのは通常時と同様です)

戦略に関しては前章で色々と考えてきましたが,取扱説明書の最後にも戦略のヒントが書かれていました↓↓

- 序盤は陣地を最大に広げるため,中央に向かってピースを広げる

- 大きいピースから置いていく

- ピースの形ごとに攻めと守りの役割がある

- 自分だけが置ける陣地を確保し,あとでゆっくり置けるようにする

特に3つ目のヒントは,上で説明していなかったものなので参考になりますね。

これらに気を付けて勝てる可能性をぐんと高めてください!

最後の最後にブロックスの片づけについてですが,ボードをひっくり返してピースをみんな乗せて,もとの箱にしまえば簡単です↓↓

なお,混ざったピースを4色に分けるのにかかった時間は,1人でやって1分20秒でしたので,4人でやれば30秒もかからずにゲームを始められます。

トランプの七並べで相手を妨害するのが好きな方,囲碁が得意な方,テトリスが好きな方,知育玩具に興味がある方みんなに今回の「ブロックス」をおすすめしたいですね。

値段もお手頃なので,買ってみてはいかがでしょう↓↓