2017年の話になりますが,Amazonでおもちゃを買おうと思って色々見ていたら,なぜか一つだけ異様な売れ行き状況になっている「将棋盤」がありました。

藤井聡太さんが破竹の勢いで勝ち続ける中,将棋教室の人気が高まったり将棋関連のグッズが売れるのは容易に想像できますが,数ある将棋盤のうち,なぜその将棋盤だけ売れているのかの説明がつかなかったわけです。

その将棋盤の名前は「くもんのNEWスタディ将棋」。

今回はそんなスタディ将棋の魅力について調べてみました。

スタディ将棋はすべてが異様

最初にスタディ将棋を見て驚いたのは,その異様な見た目です↓↓

パッと見はきれいな木製の将棋盤ですよね。

おもちゃということで,プラスチック素材やマグネットが引っ付く系のものを想像していたのですが,このスタディ将棋はシナという木材でできています。

いわゆる「信濃(長野)の木」として有名なシナノキです。

菩提樹の仲間だということで,お釈迦様の木なのかと思いましたが,どうやらあちらは別種だそう。

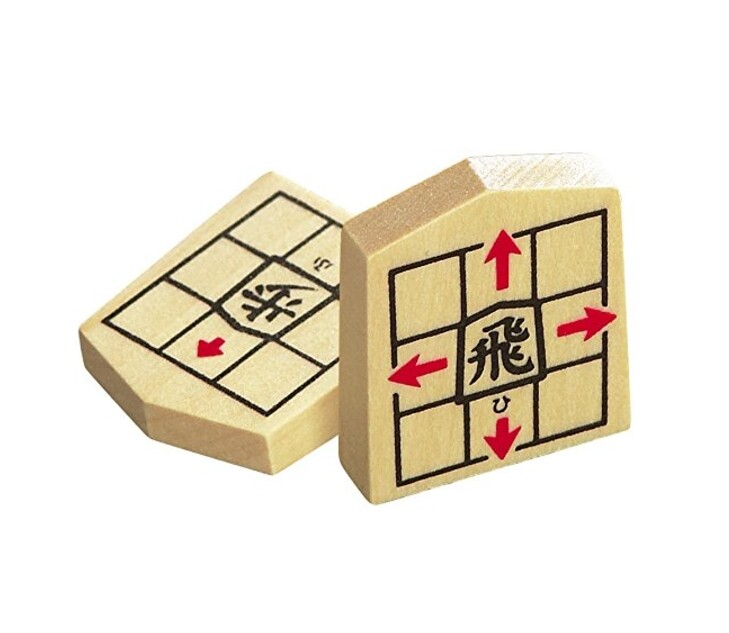

ですが,やはりこのスタディ将棋で見てほしいのは駒の方です↓↓

どうですか?

普通サイズの駒に小さな文字と謎の矢印たち。

見た目が異様だと感じた理由は,駒の動かし方が一つ一つの駒に印刷してあるからだったのです。

動かし方をいちいち確認せずとも,駒に目をやればすぐにわかる。

なるほど,これは確かに将棋を始めたばかりの方には非常にありがたい仕様ですね。

ストレスなくスタディ(勉強)できます。

そしてもう1つ。

私的にそれと同じくらい異様だったのは,驚くほど高値での販売です(2017年の話です)!

見てください!

Amazonにおけるスタディ将棋の売値の変動具合を↓↓

私の入れている値段解析ソフトによれば,新品販売は藤井フィーバーが騒がれるにつれて値段が高騰し,2017年5月5日付近ではなんと売値が8,000円を超えていました。

定価は「3,520円」の商品ですから実に2倍以上の値がついたことになります。

子どもの日で需要が増えたのはあったにせよ,これは高すぎます。

その後も1.5倍以上の値段が続きました。

2020年現在では供給の方も安定していますが,当時は大変入手困難だったのです。

スタディ将棋と藤井聡太さんの関係

私のサイトを訪れてくださった方はすでにご存じなのでしょうが,このスタディ将棋と藤井聡太さんの間には深い関係があります。

「将棋世界」という雑誌も買って読んでみて初めて知ったのですが,彼の祖母がこのスタディ将棋を藤井聡太さんに買い与えたことで,藤井聡太さんが将棋を指す最初のきっかけになったという話は,私を大変に驚かせました。

しかも,当時の聡太さんの年齢は5歳ほど。

前に紹介した積み木おもちゃのキュボロも3歳で買い与えていますので,なかなか教育熱心なご家庭だと思います(幼稚園はモンテッソーリ教育が受けられるところだったそうですし)。

将棋を幼稚園で始めるのは,自分の感覚からすると早いかなと思いましたが,戦前に生きていた祖父のアルバムを見返すと,自分より何倍も速く生きていたような感じを受けますし,何かを始めるのに早すぎるなんてことはないのでしょう。

それこそ頭を使うものであれば,早く始めるに越したことはないとも聞きます。

いずれにせよ,才能ある若者が使っていた将棋盤が魅力的に映るのは至極当然のことですね。

スタディ将棋の魅力

ここでもう少し詳しく,スタディ将棋についてみていきましょう!

「スタディ」という名前にふさわしく,製造元は子どもの教育に強い「くもん出版」です。

大きな魅力は先述した駒で,動きが直接書いてある点が挙げられ,裏面にはもちろん「なり」のときの動かし方も書いてあります。

とはいえ,サイズは実際に使われる本将棋のものに似せてあり,駒はくさび形で,収納ケースは駒台にも利用できるので,普通の将棋と使い勝手はそう大きくは変わりません。

むしろ,将棋盤が半分に折れるので,携帯性・収納性の点で大変優れています↓↓

さらに,この将棋盤の教育的価値を高めているのは駒や盤だけではありません。

付属の解説書にも工夫が見られます↓↓

全部で30ページ強からなるこの解説書ですが,ここでしか読めないような記述があります。

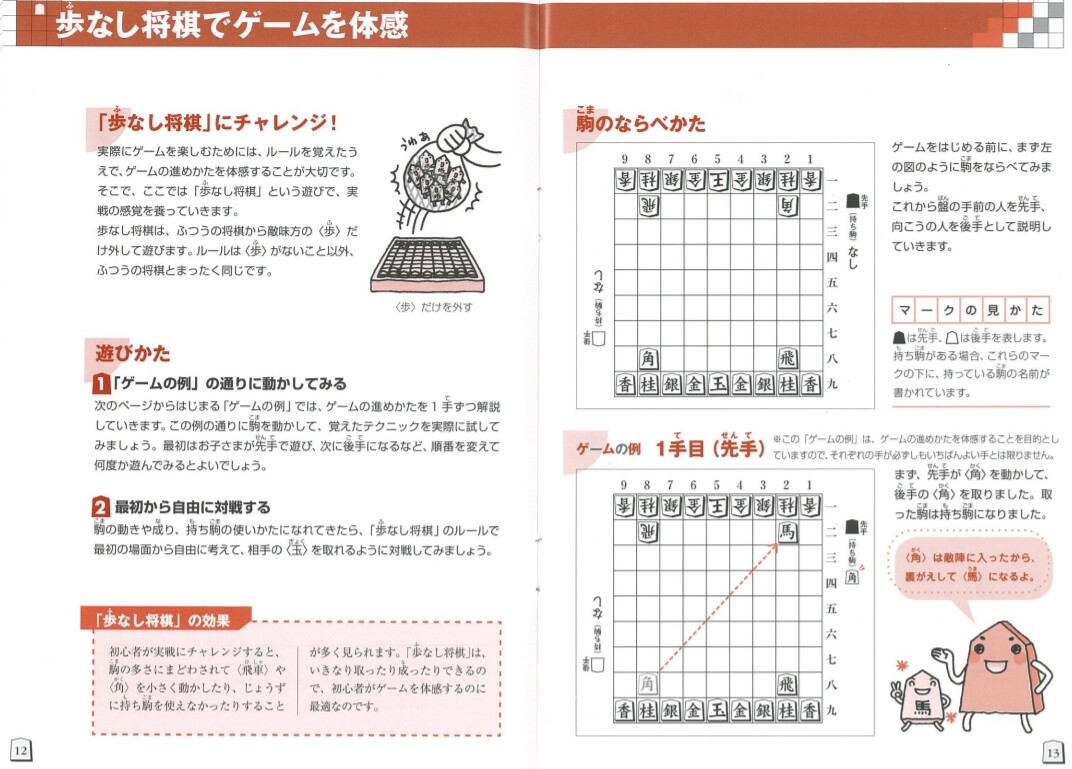

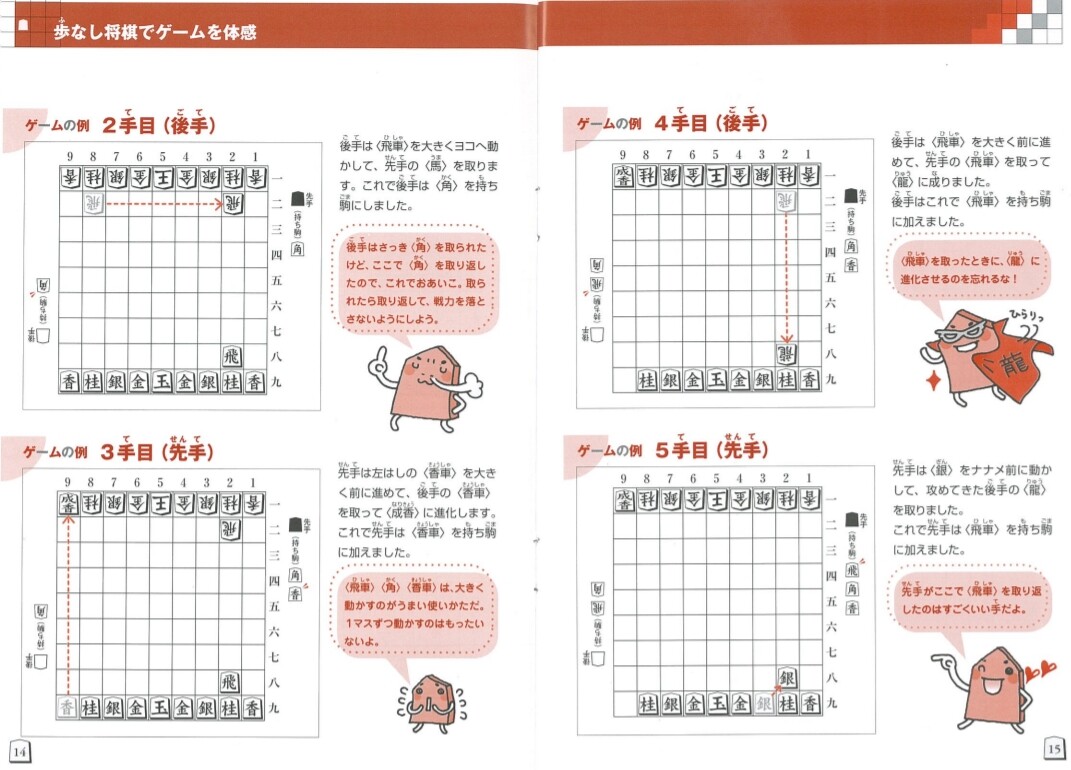

この解説書,もちろん最初は将棋の基礎知識や駒の動かし方から始まるのですが,

中盤のページあたりから,独自色が強くなってきます。

例えば12ページから始まるのは「歩なし将棋」の説明です↓↓

こういった説明が付いている将棋盤というのはあまり目にしません。

ちょっと調べてみましたが,頭を使いゲーム性に優れる将棋は,どうやら織田信長の時代からあったようです。

500年くらい前からルールは変わっていないということで,昔も今も戦術で相手を追い詰めていくという面白さは共通なのでしょうね。

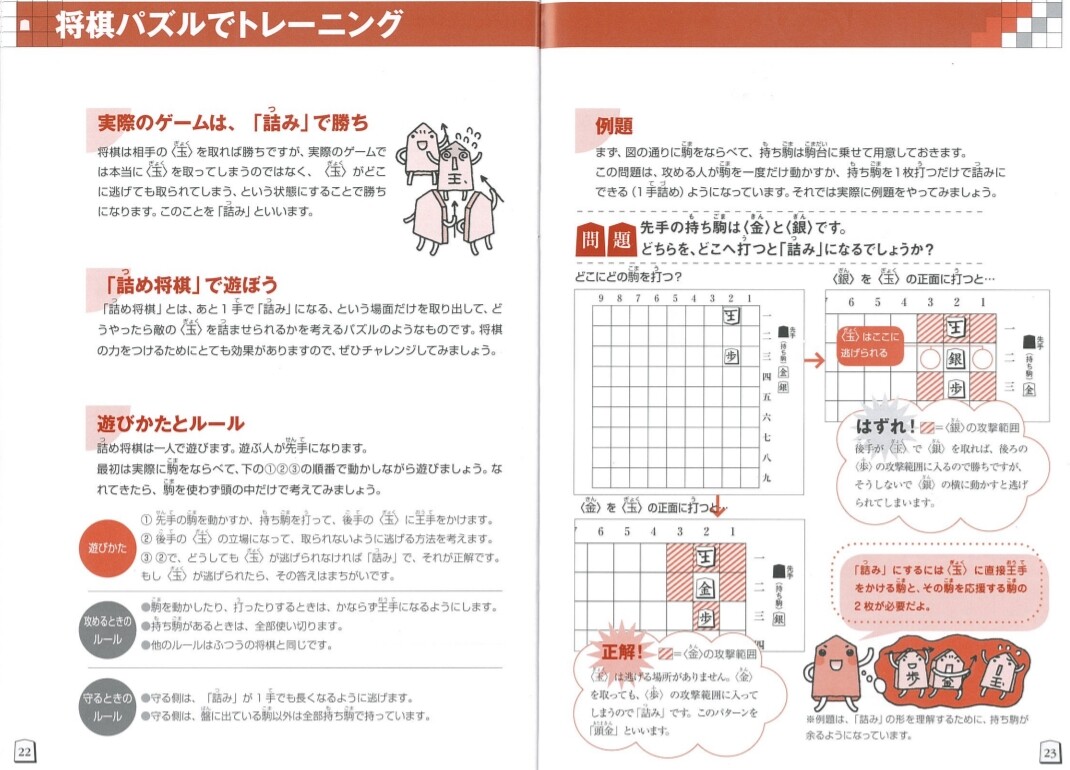

このあと解説書では,普通の将棋の説明が始まるのですが,その説明が終わったところに控えているものは何だと思いますか。

それは…

詰め将棋の説明です!

藤井聡太さんは詰め将棋がすごく強いことでも有名で,小学6年生の頃から,大人のプロも集まる詰め将棋解答選手権でなんと5連覇しています。

その彼が初めて出会った将棋盤の解説書の最後に載っていたのがまさにその「詰め将棋」というのは,これまた何かの縁だと感じました。

なおこのスタディ将棋は2009年の6月に発売が開始されているので,実際に藤井聡太さんが使ったものと同じ仕様だと思われます。

ちなみに最近バージョンアップして,スキルアップブックも付属になりました。

実際に購入した商品のレビューにつきましては,以下の記事をお読みください↓↓

スタディ将棋の在庫がないときは

さて,自分も藤井聡太さんのおかげで,余暇時間に将棋の対局を見るようになりました。

そんなときに将棋盤があるともっとわかりやすいということで,せっかくならスタディ将棋を買ってみようと思った次第です。

さて,今後藤井フィーバーが再び巻き起こることで,スタディ将棋の在庫がなくなる日が来るかもしれません。

そんなときの在庫探しに,2017年のときに有効だった方法をここにまとめておきましょう。

店舗で見つけるなら,まずはこのお店から↓↓

当時も「目立たないお店だから意外と余ってるんだよな」と思って調べてみたら,「在庫あり・即納」の文字を見つけられました!

直接どの店舗にあるのかわかるのが魅力です。

もっとも,当時は,新潟県にしか在庫はありませんでしたが(泣)

他のショップもめぼしいところを調べましたが,あと3日くらい早ければ間に合っていたようで残念!

タイミングを逃してしまったようです。

そこで次に考えられる方法ですが,時間に余裕がある方であれば,予約購入が確実だと思います。

もし仮にも藤井聡太さんがきっかけで,「自分の子供や孫にも将棋をやらせてみようかな」と思った方であれば,他社製品で妥協せずに,やっぱりくもんのNEWスタディ将棋を買いたいですよね。

オンラインの店舗では予約購入ができるところがいくつかありました。

購入時の基準としては,定価が3,520円ということに注意してください。

送料もかかるお店が多いので,送料込みの値段を見て,購入するかどうかの判断をしましょう↓↓

まとめ

以上,藤井聡太さんが将棋の世界に入るきっかけとなったくもんのNEWスタディ将棋の紹介記事でした。

自分は小学校のとき,祖父から囲碁を習う機会があったのですが,「外で遊ばせたい・地味なことをやらせないでくれ・受験がある」などといった理由で母親に取り上げられてしまいました。

後になって,祖父が「惜しむべきは,あの時囲碁を教えてやれなかったことだ」と言っていたのを今でも覚えています。

論理的な人間,落ち着いた人間になるには囲碁が適しているというのが祖父の持論でしたが,将棋もきっとそうなのでしょう。

思い返すと,将棋は小学校でみんなと遊ぶことも多く,「羽生の頭脳」というタイトルの本が自分の愛読書でしたね。

その後卓球にハマって,近くの文化センターに通うようになっていきましたが,「それでもやっぱりあのとき,祖父に囲碁を習っておきたかったな」などと今更になって思う次第です。

子どもは今しかできない楽しみを大切に,好きなことに熱中して生きていってほしいなと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました。